Dalam perjalanan sejarah Indonesia, dari perjuangan kemerdekaan, revolusi nasional 1945, hingga perlawanan terhadap kediktatoran Orde Baru, ada andil gerakan buruh.

Mereka, kaum cilik ini, menjadi bagian penting dalam gerak perjuangan Indonesia. Tanpa mereka, mesin revolusi Indonesia tidak akan bergerak hingga ke titik kemajuan.

Di tengah gempuran kolonialisme, otoritarianisme, hingga kapitalisme modern, selalu ada sosok yang berdiri tegak di barisan buruh. Mereka bukan sekadar aktivis; mereka adalah pahlawan.

Berikut enam nama penting yang telah menorehkan jejak kuat dalam sejarah gerakan buruh Indonesia:

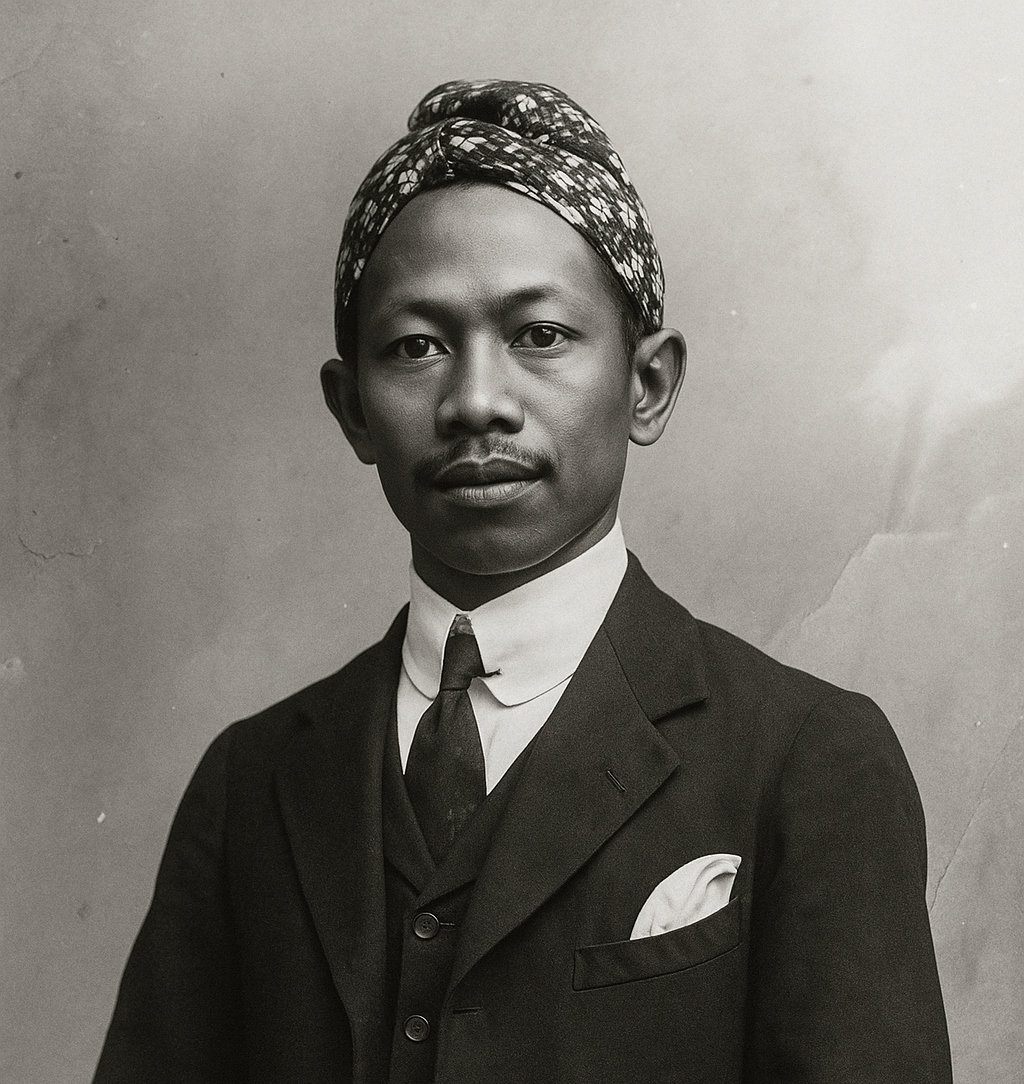

Raden Mas Soerjopranoto

Lahir pada 11 Agustus 1871, dari darah bangsawan Pakualaman, Soerjopranoto tak boleh dilupakan dalam sejarah pergerakan buruh Indonesia.

Meski mengenyam pendidikan calon ambtenaar (pegawai Hindia-Belanda) di Osvia, ia justru menceburkan diri dalam gelanggang pergerakan. Dari Boedi Oetomo hingga mengorganisir gerakan buruh.

Pada 1918, ia mendirikan Arbeidsleger (tentara buruh), yang membantu buruh korban PHK.

Setahun kemudian, ia mendirikan gerakan buruh yang lebih berskala besar: Personeel Fabriek Bond (PFB). Beranggotakan sebagian besar buruh-buruh pabrik gula, PFB menjelma menjadi gerakan buruh yang besar dan militan.

Seiring meningkatnya tekanan terhadap buruh, PFB tampil sebagai pahlawan. Aksi mogok digelar di mana-mana dan menang, hingga membuat Belanda ketar-ketir. Sampai ada julukan pada Soerjopranoto: Raja Mogok (De Stakingskoning).

Selain dikenal sebagai Raja Mogok, Soerjopranoto juga aktivis yang sering keluar masuk penjara. Ia berulangkali terjerat spreekdelict, semacam pelanggaran kebebasan berbicara atau berpendapat.

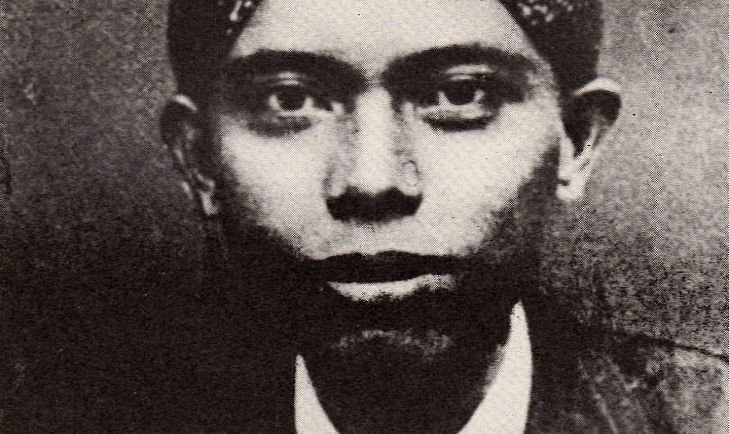

Semaoen

Dalam waktu yang bersamaan dengan si Raja Mogok, pada 1920-an, ada sosok lain yang juga tak kalah bersinar dan militan. Dia masih berusia sangat muda kala itu: Semaoen.

Anak muda kelahiran 1899, yang pernah menjadi klerk (juru tulis) di perusahaan kereta api Belanda, memulai kiprahnya di Sarekat Islam Cabang Surabaya. Memiliki otak cerdas, ditambah piawai merangkai kata-kata, ia menjelma menjadi orator hebat dan agitator buruh.

Pada 1915, ia bertemu Sneevliet, tokoh kiri dari Belanda yang menyemai gerakan sosialis di Hindia-Belanda, yang membuatnya memutar haluan ideologi menjadi kiri. Selain menjadi anggota perkumpulan sosialis, ISDV, dia juga menjadi propagandis serikat buruh kiri, VSTP.

Sejak itulah Semaoen “all-in” dalam gerakan buruh. Setelah penunjukan Semaon sebagai propagandis, VSTP pun berkembang pesat. Mereka punya 93 cabang di seluruh Pulau Jawa dan cabang kecil di pantai barat Sumatera dan Sumatera Utara (Deli). Basis terbesar mereka ada di empat kota: Semarang, Cirebon, Madiun dan Yogyakarta.

Tidak hanya piawai berpidato, Semaun mahir menuangkan isi pikiran lewat goresan pena. Ia bisa membuat novel hingga esai. Novel dan esainya banyak bertema buruh. Salah satu artikel berbentuk leaflet yang terkenal adalah Penuntun Kaum Buruh (1920). Isinya panduan mengorganisir buruh, mendirikan serikat, dan memberi perspektif politik.

Awal 1920-an, seiring dengan memburuknya situasi ekonomi, gerakan buruh gencar menggelar pemogokan. Ketika VSTP sedang menyiapkan pemogokan umum, Semaoen ditangkap. Ia dibuang ke negeri Belanda.

SK Trimurti

Lahir pada 11 Mei 1912 di Desa Sawahan Boyolali, Surakarta Hadiningrat, pemilik nama Surastri Karma Trimurti ini rela meninggalkan zona nyaman demi terjun ke gelanggan pergerakan.

Awalnya dia bergabung dengan partai nasionalis kiri, Partindo, pada 1930-an. Lalu dia malang melintang di dunia jurnalisme gerakan: dari majalah “Bedoeg” hingga “Soeara Marhaeni”. Karena tulisan, ia keluar masuk penjara.

Pasca kemerdekaan, ia terjun dalam gerakan buruh. Ia adalah salah satu pendiri Barisan Buruh Wanita (BBW) dan Partai Buruh Indonesia (PBI). Karena kedekatannya dengan isu perburuhan, pada masa Kabinet Amir Sjarifoeddin, dia ditunjuk sebagai Menteri Perburuhan.

Meski masa jabatannya sangat singkat, dari 3 Juli 1947 hingga 29 Januari 1948, ia membuat banyak gebrakan. Dia yang melahirkan Undang-Undang No. 33 Tahun 1947 yang menjamin ganti rugi kepada buruh yang terkena kecelakaan kerja.

Dia juga yang menjadi penggagas undang-undang ketenagakerjaan pertama dalam sejarah Indonesia: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1948. Undang-undang ini mengatur maksimal jam kerja tujuh jam sehari dan 40 jam seminggu, larangan kerja malam hari, hari libur nasional pada 1 Mei, dan jaminan perumahan bagi pekerja.

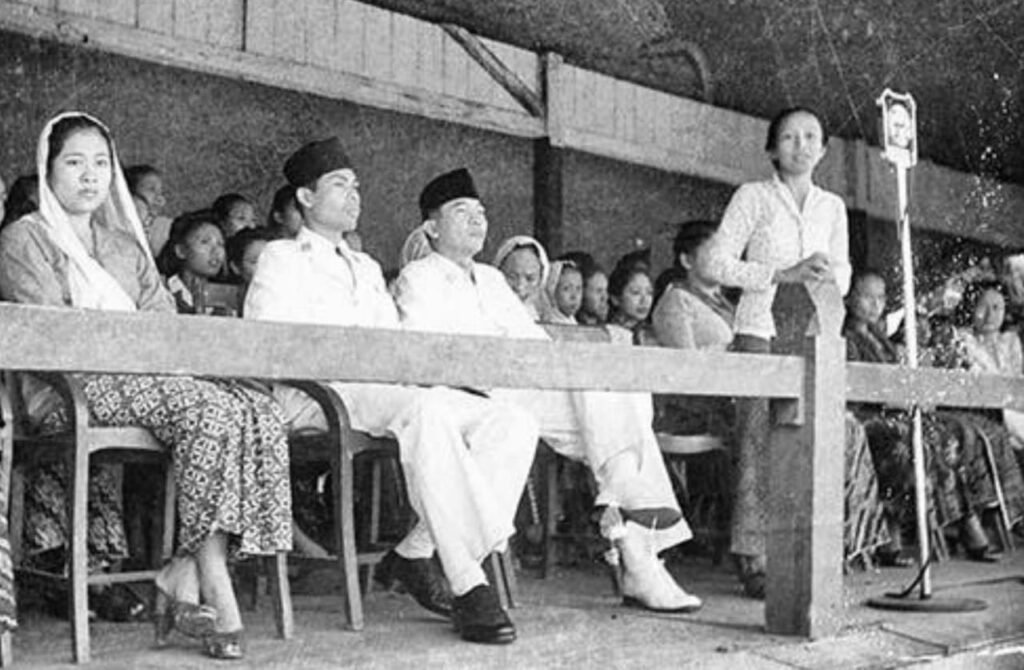

Setiadjit Soegondo

Namanya tak banyak tersebut dalam buku sejarah, tetapi kiprahnya pada kemerdekaan dan gerakan buruh cukup besar. Dia adalah Setiadjit Soegondo.

Lahir pada 7 Juni 1907, dari keluarga bangsawan, ia sempat mencicipi pendidikan di negeri Belanda. Di sana, ia terjun ke gelanggang pergerakan. Di sana di wara-wiri dalam pergerakan sosialis.

Waktu Belanda diduduki fasis Nazi, ia bergabung dengan gerakan perlawanan. Setelah Nazi enyah, Setiadjit sempat menjadi anggota Staten Generaal (parlemen Belanda) mewakili Perhimpunan Indonesia.

Tahun 1946, ia kembali ke Indonesia, dan langsung menceburkan diri dalam pergerakan buruh. Ia bersama SK Trimurti menjadi pendiri Partai Buruh Indonesia (PBI).

Kiprahnya dalam gerakan buruh yang tak kalah penting adalah turut mendirikan Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (Sobsi) pada 1946. Kelak, pada 1950-an, Sobsi bertumbuh menjadi gerakan buruh terbesar dalam sejarah Indonesia.

Ia juga menjadi bagian pemerintahan. Pada Kabinet Sjahrir III, ia menjabat Wakil Menteri Perhubungan. Pada Kabinet Amir Sjarifuddin I dan II, ia menjabat Wakil Perdana Menteri.

Marsinah

Marsinah, yang lahir pada 10 April 1969 di Desa Nglundo, Nganjuk, Jawa Timur, adalah buruh PT Catur Putra Surya (PT. CPS), sebuah pabrik arloji di Porong, Sidoarjo, Jawa Timur.

Buruh perempuan yang energik itu rajin mengkliping koran, aktif berserikat dan lantang menyuarakan hak-hak buruh. Hatinya bergetar marah jika melihat ketidakadilan.

Pada pertengahan April 1993, upah pekerja naik sebesar 20 persen berdasarkan Surat Edaran Gubernur Jawa Timur. Namun, perusahan tempat Marsinah bekerja tak mengindahkan beleid itu.

Pada minggu-minggu itu, Marsinah bersama kawan-kawannya menyuarakan tuntutan kenaikan upah harian dari Rp 1.700 menjadi Rp 2.250, cuti hamil, cuti haid, dan upah lembur.

Karena tuntutannya, Marsinah dan kawan-kawannya menggelar aksi mogok kerja. Namun, sejak hari pertama mogok kerja, buruh sudah diintimidasi oleh Koramil setempat. Puncaknya, pada 4 Mei 1993, 13 buruh ditangkap.

Hari itu, Marsinah sempat ke Koramil untuk menanyakan nasib 13 buruh yang ditangkap. Namun, sejak hari itu hingga 8 Mei 1993, Marsinah menghilang.

Pada 8 Mei 1993, jenazahnya ditemukan di hutan jati Wilangan, Nganjuk, Jawa Timur. Sebelum meninggal, Marsinah mengalami penganiayaan dan penyiksaan super berat. Ia bahkan diperkosa sebelum dibunuh.

Meskipun Bakorstanasda Jatim sempat membuat tim terpadu untuk mengusut kasus itu, lalu menangkap dan memeriksa 10 orang sebagai tersangka, tetapi titik terang kasus ini tak pernah terungkap. Malah proses tersebut mengindikasikan terjadinya “rekayasa”.

Hasil visum dari Abdul Mun’im Idries, dokter dari Instalasi Kedokteran Kehakiman (IKK) Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, menyimpulkan bahwa Marsinah meninggal karena luka tembak senjata api. Selain itu, sejak aksi mogok kerja hingga hilangnya Marsinah, Koramil Porong dan Kodim Sidoarjo punya andil dalam menekan aksi itu.

Muchtar Pakpahan

Lahir pada 21 Desember 1953, tokoh buruh kelahiran Simalungun, Sumatera Utara ini, tak pernah berniat menjadi advokat pembela buruh, apalagi aktivis buruh. Ia bercita-cita menjadi dokter.

Namun, rajin membaca mengubah jalan hidupnya. Ia suka membaca artikel yang ditulis oleh aktivis macam Hariman Siregar. Karena itu, meskipun sempat kuliah di Fakultas Kedokteran Universitas Methodis di Medan, ia banting setir ke Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU).

Ia pun menjadi advokat dan sering memberi bantuan hukum gratis pada rakyat kecil, termasuk buruh. Sebagai yatim-piatu sejak usia 18 tahun, Muchtar banting tulang, dari penjaja koran hingga mengayuh becak, demi bisa bersekolah. Dan, sebagai ungkapan terima kasihnya kepada Tuhan atas gelar sarjana yang diperolehnya, ia mendedikasikan hidup dan pencapaian pendidikannya pada kaum miskin.

Demi memaksimalkan pembelaannya kepada kaum buruh, dia mendirikan LSM bernama Forum Adil Sejahtera (FAS). LSM ini aktif mengorganisir dan mengadvokasi persoalan buruh.

Pada 1992, Muchtar menjadi motor pembentukan serikat buruh independen: Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI). Ini merupakan serikat buruh independen pertama di masa Orde Baru (Orba). Seperti diketahui, Orba menciptakan single union, yaitu SPSI, yang bermodel korporatisme negara.

Zaman Orba, tindakan mendirikan serikat buruh independen tak hanya berani, tapi seperti menantang rezim. Apalagi, setelah berdiri, SBSI banyak terlibat dalam aksi mogok buruh yang menuntut hak-haknya.

Pada 1994, seiring dengan meluasnya keresahan buruh terhadap upah dan kondisi kerja, SBSI menyerukan mogok nasional pada 11 Februari 1994. Aksi tersebut dilakukan di tempat kerja masing-masing selama satu jam, dari pukul 08.00 hingga pukul 09.00. Sayang, seruan ini tidak berjalan.

Pada April 1994, di Medan, buruh-buruh yang resah berencana menggelar aksi besar-besaran. Puncaknya, pada 14 April 1994, bertempat di Lapangan Merdeka, Medan, sekitar 20 ribu buruh berkumpul dan mulai menggelar aksi.

Sembari meneriakkan “hidup SBSI”, massa bergerak ke kantor Gubernur Sumut. Di sana, proses pertemuan tak memberi hasil, sehingga membuat kecewa massa buruh. Kekecewaan itu berbuntut pengrusakan dan kerusuhan yang berlangsung selama dua hari.

Muchtar Pakpahan ditangkap karena dianggap sebagai dalang kerusuhan itu. Ia ditahan dan baru keluar penjara pada Mei 1995. Di dalam penjara, demi menghibur diri, Muchtar menciptakan 25 lagu perjuangan dan rohani.

Namun, tak lama menghirup udara bebas, Muchtar ditangkap lagi lantaran disertasinya yang dianggap subversif. Ia ditahan di LP Cipinang sepanjang 1996-1997.