Menjelang tutup tahun, tepatnya 11 Desember 2024, para penggemar novel Gabriel García Márquez mendapat hidangan hiburan yang mantap dari Netflix.

Yup, salah satu mahakarya dari Gabriel Márquez, Seratus Tahun Kesunyian (One Hundred Years of Solitude), akhirnya bisa dilihat dalam versi layar lebar. Film ini akan dibagi dua bagian dan masing-masing 8 episode.

Film ini dibuka dengan kata-kata ajaib seperti di novelnya: “bertahun-tahun kemudian, saat dia menghadapi regu tembak, Kolonel Aureliano Buendia mengingat sore yang sudah lama itu saat ayahnya membawanya menemukan es.”

Film ini berkisah dua kekasih yang punya pertalian darah, José Arcadio Buendía dan Úrsula Iguarán, yang nekat menikah meskipun mendapat penolakan dari keluarganya dan serentang kutukan berbalut mistika.

Berniat keluar dari belenggu mitos, ditambah sebuah kejadian yang tak terduga: José Buendía membunuh teman sabung ayamnya, Prudencio Aguilar, dengan satu lembaran tombak yang menancap di leher, pasangan muda baru menikah itu meninggalkan desanya untuk mencari tempat baru: dekat laut di balik pegunungan.

Bersama sejumlah komune kecil, pasangan muda ini melakukan perjalanan jauh menembus hutan dan pegunungan, tanpa mengindahkan panas dan hujan, juga menerobos semak belukar. Namun, setelah mereka sampai di balik pegunungan, ternyata tak ada laut. Yang ada hanya bentangan rawa-rawa tanpa ujung.

Dan akhirnya, setelah berbulan-berbulan tersesat di rawa-rawa, José Buendía bertekad memulai membangun kota baru di pinggir sungai berbatu. Kota baru itu, yang diilhami oleh mimpi José Buendía, diberi nama: Macondo.

Kota utopis itu, yang berdiri di pinggiran sungai yang airnya jernih, dengan penduduk tak lebih dari 20 rumah, sempat menjadi kota harapan. Namun, kedatangan orang-orang gipsi, yang membawa penemuan-penemuan baru, telah mendisorientasi José Buendía, sang pendiri sekaligus pemimpin yang kharismatik.

Kota ini menjadi panggung tragedi keluarga Buendía, dari generasi ke generasi, berhadap-hadapan dengan harapan dan tragedi, cinta dan kehampaan, pemberontakan dan perang saudara, ibarat musim yang silih berganti.

Yang menarik, film ini digarap di tanah kelahiran Gabriel Márquez: Kolombia. Sebagian besar lokasi dalam film diambil di Alvarado, sebuah kota kecil di departemen Tolima, Kolombia tengah. Sebagian besar aktor dalam film ini artis Kolombia, seperti Diego Vásquez (memerankanJosé Arcadio Buendía dewasa) dan Marleyda Soto (Úrsula Iguarán).

Novel ini selesai digarap oleh Márquez pada 1967 dan hari ini telah dijual lebih dari 50 juta kopi dan diterjemahkan dalam 40 bahasa, termasuk bahasa Indonesia.

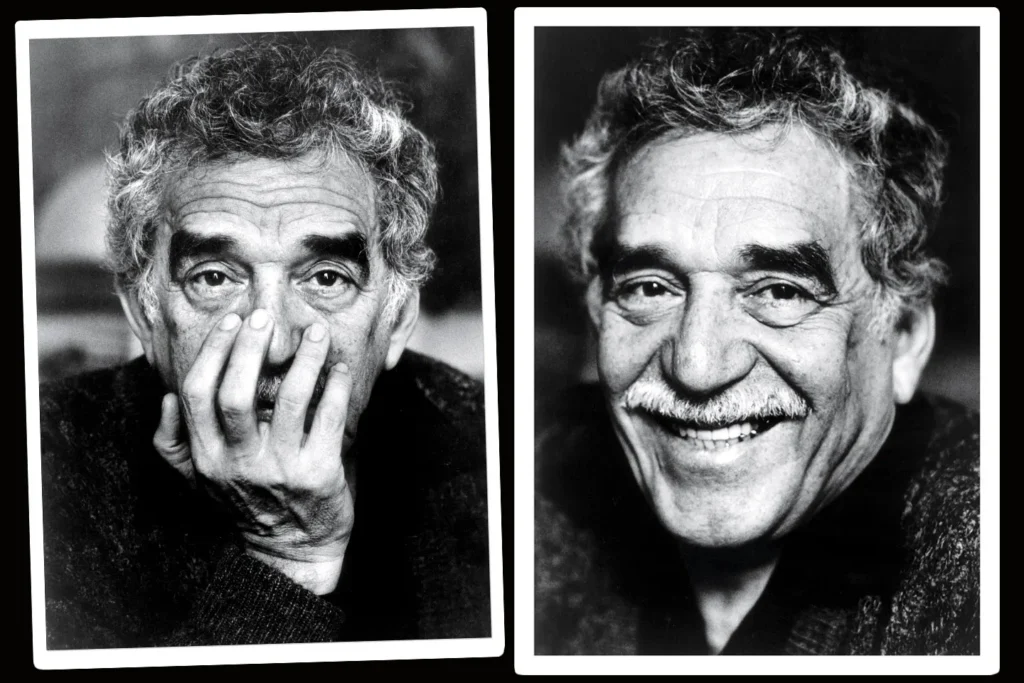

Gabriel García Márquez adalah salah satu penulis besar dunia yang lahir Amerika Latin. Ia memenangkan penghargaan Nobel di bidang sastra pada tahun 1982. Dua karyanya yang sangat keren, “Seratus Tahun Kesunyian” (One Hundred Years of Solitude) dan “Cinta Sepanjang Derita Kolera” (Love in the Time of Cholera), melambungkan namanya ke seluruh penjuru dunia.

Marquez lahir di kota Aracataca, Kolombia, pada 6 Maret 1927. Masa kecilnya lebih banyak dihabiskan dengan kakeknya yang suka mendongeng. Masa kecilnya kaya dengan dongeng dan cerita-cerita rakyat.

Ia sempat kuliah di Fakultas Hukum di Universitas Cartagena. Saat itu, April 1948, suhu politik Kolombia memanas. Jorge Eliécer Gaitán, pemimpin oposisi yang diharapkan membawa Kolombia keluar dari oligarki, ditembak mati dari jarak dekat. Kejadian itu memicu kemarahan spontan massa rakyat. Dan Márquez muda menyaksikan kejadian itu.

Ia kemudian memutuskan meninggalkan bangku kuliah dan menjadi wartawan. Ia pernah bekerja di harian terbitan di Cartagena, El Universa. Ia juga tercatat sebagai koresponden media asing berbasis di Roma, Paris, Barcelona, Caracas, dan New York.

Lalu, ia mulai menulis fiksi. Tak lama kemudian, pada tahun 1967, Gabo—panggilan akrab Márquez—menerbitkan novel “Cien Años de Soledad” atau “Seratus Tahun Kesunyian”.

Novel inilah yang, menurut banyak kritikus dan sastrawan, menjadi fondasi gaya realisme magis-nya Gabriel Márquez. Ia mengaku, novel itu sangat dipengaruhi oleh pengalamannya ketika masih kanak-kanak dan tinggal di rumah kakeknya. Ia teringat bagaimana kakeknya seringkali mendongengkan cerita-cerita fantastis dan magis, tetapi seolah-olah hadir dalam kehidupan nyata.

Dalam One Hundred Years of Solitude, peristiwa magis itu hadir berkali-kali. Salah satunya: saat kematian José Arcadio Buendía, sang founding father Macondo, hujan bunga kuning menutupi seluruh kota seolah memberi penghormatan. Ketika Gabriel Márquez berpulang pada 2014 lalu, warga Kolombia dan penggemarnya membuat replika bunga dan kupu-kupu kuning untuk menghormati sang penulis.

Gabriel Márquez, yang tumbuh dengan dongeng lalu menjadi jurnalis yang berpena tajam, berhasil menghadirkan hal-hal yang dianggap magis, yang tampaknya khayalan belaka, sesuatu yang sulit terjelaskan oleh akal sehat, menjadi sesuatu yang nyata dan hadir dalam kehidupan sehari-hari.

Di Amerika latin, realisme magis adalah kenyataan sehari-hari, dari politik, sastra, agama, hingga olahraga. Gabriel Márquez dan sejumlah sastrawan Amerika latin lainnya hanya menuliskannya dengan gaya yang lebih memikat.

Fidel Castro, kawan akrab El Gabo–julukan Gabriel Márquez, sangat percaya dengan burung yang hinggap di pundaknya saat berpidato sebagai pembawa harapan dan kebaikan. Banyak orang yang melihat, ketika arak-arakan mobil membawa jenazah Fidel ke peristirahatan terakhirnya, merpati-merpati itu terbang di dekatnya. Ini persis dengan kisah dalam One Hundred Years of Solitude: bunga-bunga kuning yang berjatuhan menutupi kota Macondo saat iring-iringan jenazah José Arcadio Buendía menuju peristirahatan terakhir.

Atau momen gol Diego Maradona pada Piala Dunia 1986 di Meksiko, yang dicetak lewat duel udara dan menggunakan tangannya. Meskipun pemain Inggris sempat protes, tapi tanpa dukungan teknologi seperti VAR, sulit untuk membuktikan bahwa gol itu menggunakan tangan.

Usai pertandingan, ketika ditanya wartawan, Maradona bilang: “itu sebagian kepala Maradona dan sebagian lagi tangan Tuhan”. Jadilah momen gol itu dikenang sebagai “gol tangan Tuhan”, yang menunjukkan ada kesan campur tangan magis dalam proses gol itu.

Tiga dekade kemudian, dalam sebuah wawancara dengan Gary Lineker, salah satu pemain Inggris di pertandingan itu, Maradona mengakui bahwa gol itu dicetak menggunakan tangannya. Tapi ia menyangkal jika itu disebut curang.

“Saya tidak berpikir itu curang. Saya percaya hanya tipu daya. Mungkin kami memiliki lebih banyak momen seperti itu di Amerika Selatan ketimbang di Eropa, tetapi itu tidak curang,” tegas Maradona.

Itulah realisme magis ala Amerika latin. Tak hanya dalam sepak bola dan politik, bahkan dalam dunia kriminalitas. Gembong-gembong narkoba pengikut Escobar di Medellín, Kolombia, akan berdoa agar bidikan mereka tak meleset. Tak sedikit mereka yang menyimpan benda semacam jimat agar mereka kebal dari peluru.

Ketika ditanya mengapa Eropa tidak bisa menangkap realisme magis ini, Gabriel Márquez langsung menjawab, “Ini pasti karena rasionalisme mereka mencegah mereka melihat realitas yang tidak sebatas pada harga tomat dan telur.”

Namun, meskipun menyelipkan hal-hal berbau magis dalam karyanya, Gabriel Márquez jelas seorang yang percaya pada kekuatan sains. Dalam One Hundred Years of Solitude, kita melihat perjuangan José Arcadio Buendía dan Úrsula Iguarán melawan logika mistika. Mereka meninggalkan desa, lalu membangun kota baru yang egaliter, demi membuang jauh-jauh yang namanya takhayul.

Selain itu, kita disuguhi obsesi José Arcadio Buendía pada ilmu pengetahuan. Ketika kaum gipsi datang berkemah di dekat Macondo, mereka memperkenalkan temuan baru dunia modern: magnet, teleskop, dan kaca pembesar. Magnet, benda biasa bagi kita di zaman modern, menjadi menakjubkan bagi orang yang pertama mengenalnya: bisa menarik panci, wajan, penjepit dan benda-benda berbahan besi lainnya.

José Arcadio Buendía, seorang yang punya daya imajinasi yang kuat dan obsesi besar pada temuan baru, berpikir bisa menggunakan magnet untuk mengekstraksi emas dari dalam perut bumi. Di zaman modern kita, mungkin tak ada yang berpikir semacam itu. Namun, Márquez hendak menunjukkan bahwa kekuatan imajinasi dan ilmu pengetahuan telah membuat apa yang dulunya tampak tak mungkin menjadi mungkin.

Boleh jadi, apa yang tampak tak mungkin hari ini, yang sulit dijelaskan dengan akal, akan terjelaskan dan terpecahkan oleh ilmu pengetahuan di kemudian hari.

Begitulah Gabriel Márquez berusaha menghadirkan realitas, terutama dari pojok-pojok bumi yang masih berkelindan dengan hal-hal yang dianggap magis berdampingan dengan beragam persoalan sosial seperti korupsi, patriarki, caudillismo (kepemimpinan seorang ‘orang kuat’), wabah penyakit, dan bencana alam, dalam lembar-lembar novelnya.