Setelah kejatuhan rezim Orde Baru, kaum buruh Indonesia mulai rutin memperingati 1 Mei sebagai Hari Buruh Sedunia. Bahkan, sejak 2014, melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 24 Tahun 2013, Hari Buruh ditetapkan sebagai hari libur nasional.

Namun, peringatan Hari Buruh pernah dilarang di Indonesia. Tepatnya setelah peristiwa 1965, yang menyeret partai Komunis Indonesia (PKI) dan Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (Sobsi). Saat itu, meski tanpa dasar hukum yang kuat, Soeharto dan tentara menuduh peringatan Hari Buruh sebagai perayaan komunis. Jadinya, selama 32 tahun, peringatan Hari Buruh dilarang.

Hari Buruh Sedunia, atau sering disebut May Day, bermula dari gerakan buruh yang menuntut delapan jam kerja sehari. Tuntutan itu mulai berkumandang di Amerika Serikat sejak 1830-an.

Pada 1884, Federation of Organized Trades and Labor Unions— pendahulu dari Federasi Buruh Amerika, menyerukan kepada kaum buruh di Amerika untuk memperjuangkan “delapan jam kerja sehari” dimulai pada 1 Mei 1886.

Ketika hari itu tiba, sekitar 350 ribu orang dari penjuru AS melakukan demonstrasi massal menuntut pengurangan jam kerja, dari 10 jam per hari menjadi delapan jam per hari.

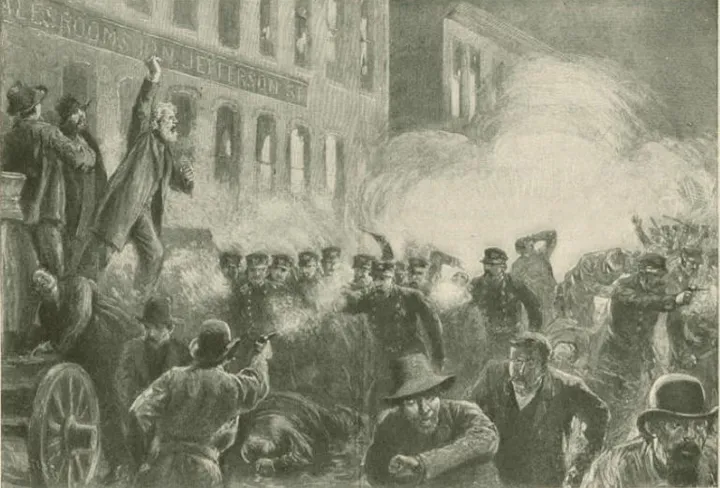

Di hari yang sama, di Chicago, sekitar 90 ribu orang menggelar aksi di jalanan dan 40 ribu orang lainnya melakukan pemogokan. Rupanya, aksi itu berlanjut ke hari-hari berikutnya. Tanggal 3 Mei, aksi damai buruh di Chicago ditindas polisi. Akibatnya, enam buruh terbunuh akibat represi itu. Kejadian ini memicu kemarahan kaum buruh dan masyarakat Amerika.

Tanggal 4 Mei, buruh kembali turun ke jalan, tepatnya ke lapangan Haymarket. Namun, polisi kembali menindas aksi damai ini. Sebuah bom tiba-tiba dilemparkan ke tengah-tengah aksi buruh. Sebanyak delapan orang meninggal seketika dan 200-an lainnya terluka. Peristiwa ini dikenang sebagai “tragedi Haymarket”.

Pada 1889 berlangsung Kongres Pekerja Internasional di Paris, Prancis, yang menghadirkan 400-an delegasi. Kongres ini menyepakati sebuah aksi bersama dan serentak pada tanggal 1 Mei 1890. Kongres juga memutuskan 1 Mei sebagai Hari Buruh Sedunia.

Lantas, bagaimana dengan peringatan Hari Buruh Sedunia di Indonesia?

Peringatan Hari Buruh Sedunia pertama kali di Indonesia, kala itu masih bernama Hindia-Belanda, berlangsung di Surabaya pada 1918. Aksi ini diorganisir oleh serikat buruh orang Tionghoa, Kung Tang Hwee Koan.

Meski seruan aksi disebar luas, tetapi kendala bahasa menyebabkan jumlah buruh yang bergabung di aksi ini sangat sedikit. Kebanyakan yang hadir adalah orang Tionghoa dan Eropa. Hampir tidak ada orang Indonesia.

Henk Sneevliet, tokoh gerakan buruh Belanda yang saat itu pindah ke Surabaya, turut menghadiri aksi. Dia menuliskan kekecewannya di koran Het Vrije Woord (Suara Kebebasan), lewat artikel berjudul “Onze eerste 1 Mei-viering” (Perayaan 1 Mei Pertama Kita).

Tahun 1919-1920, muncul keresahan buruh pabrik gula yang meluas di Jawa. Situasi itu yang mendorong lahirnya serikat buruh yang berafiliasi ke Sarekat Islam, Personeel Fabrieks Bond (PFB), yang tampil memimpin pemogokan. Pimpinan PFB, Suryopranoto, mendapat julukan “Raja Mogok”.

Lantaran itu, pada peringatan Hari Buruh Sedunia tahun 1921, Sarekat Islam turut menyelenggarakan rapat umum (vergadering). Ketua Sarekat Islam, Tjokroaminoto, tampil di podium untuk menyampaikan pidato.

Tahun 1923, peringatan Hari Buruh Sedunia bersamaan dengan keputusan aliansi gerakan buruh kiri, PVH (Persatuan Vakbond Hindia), untuk menyelenggarakan pemogokan umum. Isu yang diangkat adalah soal kenaikan upah dan tuntutan delapan jam kerja sehari. Pemogokan ini berlangsung berhari-hari. Hingga pada 8 Mei, pemerintah Belanda menangkap Ketua Partai Komunis Hindia, Semaun.

Tahun 1924, peringatan Hari Buruh berlangsung besar-besaran di Semarang. Gambar Lenin, Marx, Liebknecht, Rosa Luxemburg, Trotsky, Sun Yat Sen, Semaun, dan Tan Malaka, muncul di tengah-tengah massa aksi.

Pada 1925 dan 1926, seiring menyebar desas-desus akan datangnya pemberontakan kaum komunis pada peringatan Hari Buruh Sedunia, pemerintah kolonial sudah menyiapkan langkah-langkah antisipasi. Sehingga, demi mencegah terjadinya bentrokan, PKI memerintahkan cabang-cabangnya untuk tidak memperingati Hari Buruh Sedunia dengan perayaan terbuka.

Sejak pemberontakan yang gagal pada 1926/1927 di Jawa dan Sumatera, peringatan Hari Buruh Sedunia dilarang oleh pemerintah kolonial.

Setelah Indonesia merdeka, peringatan Hari Buruh Sedunia kembali digelar. Sebelum tanggal 1 Mei, Menteri Sosial Maria Ulfa mengeluarkan maklumat:

“Kepada boeroeh harian juga ikoet merajakan hari 1 Mei diberi gadjih teroes oentoek hari itoe.

Kepada kantor2 Djawatan2 dan peroesahaan2 tsb di atas diperkenankan mengibarkan bendera Merah disamping Sang Merah Poetih.”

Pada 1 Mei 1946, Menteri Maria Ulfa menyiarkan pidato Hari Buruh lewat radio. Radio Republik Indonesia (RRI) juga menyiarkan peringatan Hari Buruh di Yogyakarta.

Peringatan Hari Buruh juga berlangsung di berbagai daerah, seperti Bandung. Saat itu serikat buruh dan tani menyatakan ikrar mendukung kemerdekaan Republik Indonesia 100 persen.

Pada 1947, peringatan Hari Buruh berlangsung lebih meriah dan megah. Di Yogyakarta, peringatan Hari Buruh diwarnai arak-arakan. Gambar Marx, Lenin dan Stalin diarak peserta arak-arakan. Peringatan Hari Buruh juga berlangsung di kota lain, seperti Jakarta. Di Kotaraja (sekarang Banda Aceh), peringatan Hari Buruh juga berlangsung meriah.

Pada 1948, peringatan Hari Buruh Sedunia berlangsung tidak kalah meriah dengan tahun-tahun sebelumnya. Di Yogyakarta, sekitar 200-300 ribu buruh, petani, dan pemuda membanjiri alun-alun. Menteri Sosial dan Perburuhan Kusnan mengawali pidato sambutan, disusul pidato Harjono dari Sobsi dan Amir Sjarifoeddin dari Partai Sosialis. Usai rapat umum, arak-arakan mengelilingi kota, dengan melintas di halaman Kantor Kepresidenan.

Peringatan Hari Buruh juga berlangsung di Kotaraja (Banda Aceh), Semarang, Magelang, Purwerejo, Madiun, Kediri, Blitar, Cepu, Bojonegoro, Pati dan lain-lain. Peringatan serupa juga berlangsung di Sumatera.

Tahun itu juga, sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap nasib buruh, disahkanlah Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berjiwa sangat progresif. Undang-undang itu melarang pekerja anak, tujuh jam kerja sehari, cuti haid dua hari, cuti melahirkan tiga bulan, dan kewajiban membebaskan buruh dari pekerjaannya pada 1 Mei.

Pada 1954, perjuangan buruh memperlihatkan hasil. Keluar Peraturan tentang Persekot Hari Raya, Surat Edaran No. 3676/1954 tentang Hadiah Lebaran. Kemudian, pada 1961, keluar Permen No. 1/1961 yang menetapkan THR sebagai hak buruh.

Pemerintah Indonesia di bawah Sukarno rutin menggelar peringatan Hari Buruh Sedunia. Hingga, pada 1967, seiring dengan naiknya rezim Orde Baru, peringatan Hari Buruh Sedunia dilarang. Orde Baru menyebut peringatan Hari Buruh sebagai perayaan komunis.

Sebagai gantinya, pada 1973, Orde Baru menetapkan tanggal 20 Februari sebagai Hari Pekerja Nasional. Tanggal itu mengacu pada hari lahirnya serikat buruh satu-satunya di era Orde Baru, yaitu Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI).

Hari Buruh Sedunia kembali diperingati dalam suasana represif Orde Baru pada 1 Mei 1995. Pelopornya adalah aktivis buruh yang tergabung dalam Pusat Perjuangan Buruh Indonesia (PPBI) dan Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi (SMID), yang kelak berafilisasi dengan Partai Rakyat Demokratik (PRD). Peringatan berlangsung di Jakarta dan Semarang.

Setelah Orde Baru runtuh, gerakan buruh di Tanah Air kembali rutin memperingati Hari Buruh Sedunia.