Boleh jadi, tak banyak yang tahu, sejak awal kemerdekaannya, Indonesia sudah “lahir” dalam kondisi berutang.

Pada Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag, 23 Agustus 1949, Belanda akhirnya bersedia mengakui kedaulatan Indonesia. Namun, pengakuan kedaulatan itu disertai dengan syarat Indonesia menanggung utang pemerintah kolonial Hindia Belanda sebesar 4,3 miliar gulden atau setara USD 1,13 miliar kala itu. Itu setara Rp 4,3 miliar pada saat itu atau Rp 18,7 triliun saat ini.

Jadi, guys, utang warisan Belanda itu merupakan uang yang dipinjam oleh Belanda dari berbagai pihak untuk membiayai agresi militer terhadap Indonesia.

Bayangkan, negara yang baru saja berdiri—masih belajar berjalan, bahkan belum mampu berlari—sudah harus memanggul utang warisan penjajah.

Sejak itu, perjalanan utang negara seperti tak pernah berhenti. Dari Presiden Sukarno sampai Prabowo Subianto, beban utang terus berpindah tangan dari satu pemerintahan ke pemerintahan berikutnya. Tiap pemimpin datang dengan harapan, tapi juga menambah catatan di daftar utang negara.

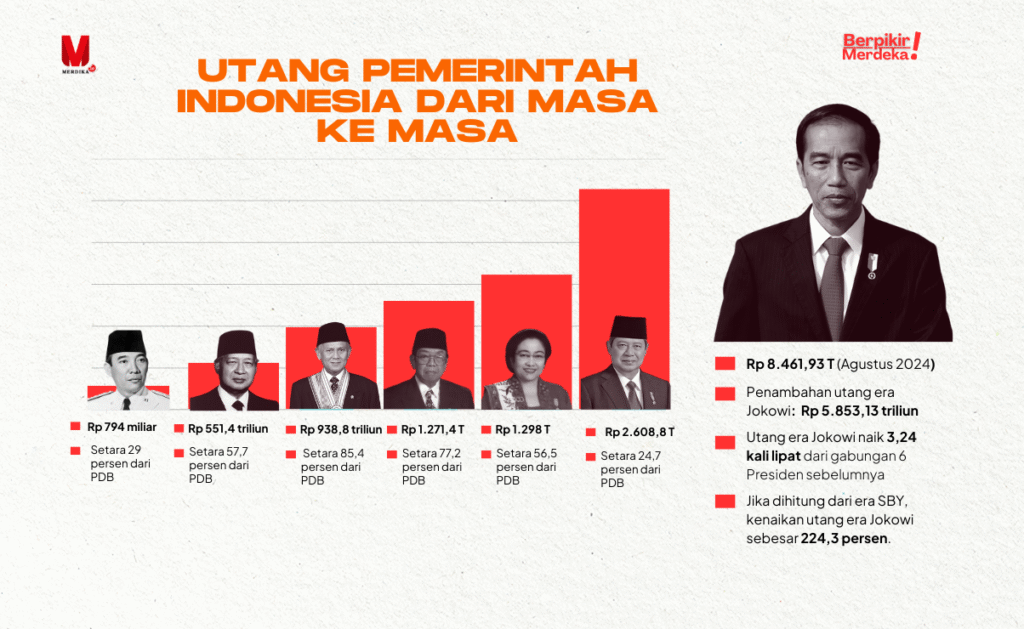

Mari kita lirik angka-angkanya.

- Sukarno: meninggalkan utang Rp 794 miliar atau setara 29 persen terhadap PDB masa itu.

- Suharto: meninggalkan utang sebesar Rp 551,4 triliun atau setara 57,7 persen dari PDB.

- Habibie: meninggalkan utang sebesar Rp 938,8 triliun atau setara 85,4 persen dari PDB.

- Abdurrahman Wahid: meninggalkan utang sebesar Rp 1.271,4 triliun atau 77,2 persen dari PDB.

- Megawati Soekarnoputri: meninggalkan utang sebesar Rp 1.298 triliun atau 56,5 persen dari PDB.

- Susilo Bambang Yudhoyono: meninggalkan utang sebesar Rp 2.608,8 triliun atau 24,7 persen dari PDB.

Namun lonjakan terbesar justru terjadi di era Joko Widodo (Jokowi). Menjelang akhir pemerintahannya, pada Agustus 2024, utang pemerintah pusat telah mencapai Rp 8.461,93 triliun. Artinya, selama dua periode, Jokowi menambah utang baru sebesar Rp 5.853,13 triliun. Angka itu berarti naik 3,24 kali lipat dari gabungan enam presiden sebelumnya. Jika dihitung dari era SBY, kenaikan utang era Jokowi sebesar 224,3 persen. Jika beban utang warisan Jokowi itu dikonversi ke seluruh warga negara, maka setiap orang menanggung beban utang sebesar Rp 30,06 juta. Fantastis.

Pertanyaannya: apakah ini masih aman?

Secara resmi, pemerintah menyebut rasio utang terhadap PDB masih 38,68 persen. Masih jauh dari batas maksimal 60 persen yang diatur undang-undang. Tapi ada catatan penting di balik angka ini. Jika memakai ukuran PDB, pemerintah tidak membayar utang dengan PDB, melainkan dari pendapatan (pajak, PNBP, dan hibah) atau pembiayaan (utang baru).

Apa artinya PDB yang tinggi jika tidak terkonversi menjadi pendapatan negara. Nah, kemampuan pemerintah mengonversi PDB, antara lain, dapat kita lihat dari rasio pajak (tax ratio). Faktanya, rasio pajak kita salah satu yang terendah di Asia Pasifik dan OECD.

Agar akurat, rasio utang harus dihubungkan dengan pendapatan negara. Dan, inilah kabar buruknya: jika mengacu pada pendapatan negara tahun 2023, maka rasio utangnya mencapai sekitar 300 persen. Artinya, untuk melunasi seluruh utang pemerintah, dibutuhkan pendapatan negara selama tiga tahun penuh—tanpa digunakan untuk apa pun selain membayar utang.

Beban utang ini harus dibayar tiap tahun lewat pembayaran cicilan dan bunga utang. Pada APBN 2025, bunga utang sebesar Rp 552, triliun dan rasionya 18,40 persen pada penerimaan negara. Angka itu juga setara dengan 15,27 persen dari belanja pemerintah.

Dengan 15,27 persen dari total belanja pemerintah dialokasikan untuk bunga utang, ruang fiskal semakin terbatas. Ini mengurangi kemampuan pemerintah untuk membiayai program-program baru yang mendukung pertumbuhan ekonomi maupun belanja publik (pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, dan lain-lain).

Dengan porsi sebesar itu, ruang fiskal negara makin sempit. Artinya, pemerintah punya lebih sedikit ruang untuk belanja yang produktif—seperti pendidikan, kesehatan, atau perlindungan sosial. Dan, ketika rasio pajak Indonesia terus melemah—salah satu yang terendah di Asia Pasifik dan OECD—maka pilihan pemerintah makin terbatas: menaikkan pajak, memangkas belanja, atau kembali menambah utang.

Ironisnya, utang yang awalnya dipakai untuk menopang pertumbuhan, kini justru mulai membatasi pertumbuhan itu sendiri.

Sejarah mencatat bahwa utang negara bukan hal yang tabu. Tapi seperti pisau bermata dua, ia bisa membantu pembangunan jika dikelola dengan baik atau justru menjadi malapetaka jika tak dikelola dengan baik dan semakin membebani APBN dan generasi masa depan.