Sidang pembaca yang budiman,

Berikut ini bagian kedua dari Situasi Nasional (Sitnas) dari redaksi Merdika.id. Semoga Sitnas ini bisa memberi perspektif alternatif dalam melihat situasi ekonomi dan dinamika politik belakangan ini.

Semoga bermanfaat

Rezim Ekstraktivisme

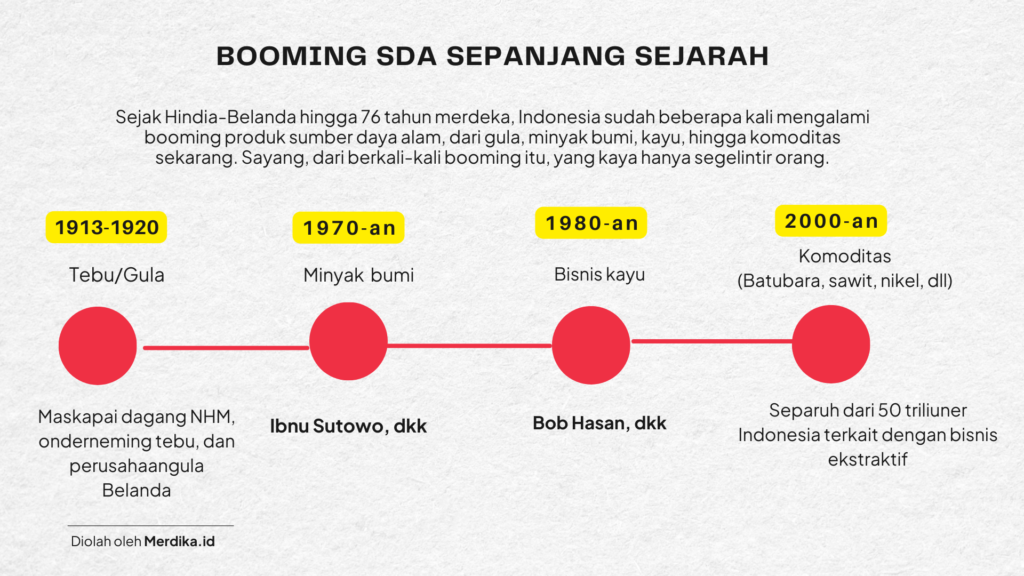

Selama lebih dari empat abad, negeri ini bertungkus-lumus dalam model ekonomi ekstraktivisme: penyakit kecanduan mengeksploitasi kekayaan SDA, seperti minerba, migas, kehutanan, dan perikanan, untuk dijual dalam bentuk mentah ke pasar dunia (Gudynas, 2009).

Gara-gara ekstraktivisme, Indonesia mengalami delay panjang untuk naik kelas menjadi negara industri. Gara-gara kecanduan ekonomi ekstraktif, Indonesia juga terjangkiti penyakit Belanda (Dutch Disease), yang menjadi biang keladi deindustrialisasi.

Gara-gara ekstraktivisme juga, negara ini terjangkiti penyakit kapitalisme kroni. Selain itu, eksploitasi SDA tanpa kendali juga membawa ancaman kerusakan ekologis yang bisa berdampak panjang.

Pahitnya lagi, bisnis ekstraktif hanya berjualan bahan mentah. Tidak ada proses pengolahan (manufaktur), sehingga tidak ada penciptaan nilai tambah. Sehingga, demi melipatgandakan keuntungan, bisnis ekstraktif berjuang menekan biaya, seperti perizinan, pembebasan lahan, pajak, bea ekspor, dan lain-lain. Itu juga yang membuat bisnis ekstraktif selalu membutuhkan mekanisme politik untuk menekan biaya operasional.

Ini yang menyebabkan sejak zaman Orde baru, kepentingan bisnis selalu bergandengan dengan kepentingan politik-birokrasi. Selain menjadi basis kapitalisme kroni, ini juga yang menjadi basis ekonomi-politik bagi lahirnya oligarki (Robison dan Vedi Hadiz, 2004).

Dampak politiknya, ekonomi ekstraktif pasti melahirkan institusi politik yang ekstraktif pula: institusi politik dikendalikan oleh segelintir elite dan menutup ruang partisipasi politik.

Pada 2009, ada upaya untuk keluar dari jebakan ekstraktivisme lewat UU nomor 4 tahun 2009 tentang Minerba, yang mulai memandatkan hilirisasi SDA. Sayang, kekuasaan politik di bawah SBY kala itu tak kuasa melawan kuasa bisnis ekstraktif.

Pada periode kedua, Jokowi kembali membangkitkan harapan itu lewat agenda hilirisasi SDA. Lebih maju dari pendahulunya, Jokowi membuat larangan ekspor nikel, bauksit, CPO, dan pasir laut. Tentu saja, itu langkah politik maju.

Hanya saja, agenda hilirisasi Jokowi masih sebatas mengejar “nilai-tambah”, tetapi belum searah dengan jalan industrialisasi dalam negeri. Jadi, meski pabrik smelter semakin banyak berdiri, sudah berjumlah 91 pabrik per Februari 2023, kontribusi sektor pengolahan terhadap PDB tetap melandai.

Hilirisasi Jokowi belum memperdalam struktur industri karena baru menghasilkan produk olahan setengah jadi, meminjam bahasa almarhum Faisal Basri, baru sebatas produk “seperempat jadi”, itu pun langsung diekspor ke Tiongkok. Makanya, ada istilah “pseudo hilirisasi”. Hilirisasi sekadar gimik, tak mengubah fondasi ekonomi yang berorientasi ekstraktif.

Pemerintahan Jokowi sendiri tidak sepenuhnya merdeka dari institusi politik ekstraktif. Dari data Celios, pemerintahannya mengakomodir pengusaha yang terafiliasi dengan bisnis pertambangan, seperti Sandiaga Uno, Erick Thohir, Prabowo Subianto, dan Luhut Binsar Pandjaitan. Di barisan pendukung Jokowi, tak sedikit oligarki tambang yang menjadi penyumbang dana, seperti Aburizal Bakrie (Bakrie Group) dan Andi Syamsuddin Arsyad (Haji Isam/Jhonlin Group).

Pada prakteknya, pemerintahan Jokowi tak lebih dari rezim politik ekstraktif, yang dikendalikan segelintir elit, menutup ruang partisipasi, dan model rekrutmen politik berbasis nepotisme dan kronisme.

Persatuan Nasional atau Persatean?

Memenangkan Pemilu dengan perolehan suara yang hampir mutlak, dengan diusung oleh sebuah koalisi gemuk yang sudah menguasai parlemen, Prabowo-Gibran sebetulnya sudah punya basis politik yang kokoh untuk menjalankan pemerintahan dan kebijakan politik tanpa hambatan.

Namun, rupanya itu belum cukup. Ia menginginkan seluruh kekuatan politik, termasuk bekas lawan politiknya di pemilu, untuk bergabung dalam pemerintahan. Usai pemilu, parpol-parpol dari koalisi yang kalah, seperti PKB, Nasdem, PKS, dan PPP, merapat ke kekuasaan. Bahkan, PDIP juga mulai membangun jembatan untuk bergabung dalam pemerintahan.

Tidak ada ruang bagi oposisi formal. Tokoh yang berpotensi membentuk oposisi non-formal (di luar parlemen), langsung dibendung jalannya. Dengan segala cara, Anies Baswedan digagalkan pencalonannya di Pilkada DKI. Thomas Lembong, sekutu loyal Anies di Pilpres, langsung diringkus dengan mengkriminalisasi kebijakan politiknya terkait impor gula.

Penggabungan seluruh kekuatan politik ke dalam pemerintahan, yang tampaknya tak menghendaki ada oposisi secara formal itu, dimaknai oleh Prabowo sebagai proyek politik besar: persatuan nasional.

Narasi persatuan nasional menggadaikan persoalan bangsa sebagai faktor eksternal: penjajahan asing. Atau sebuah masalah global yang mengancam kepentingan seluruh anggota bangsa. Dengan demikian, batas politiknya (political frontiers) adalah faktor eksternal versus kepentingan nasional.

Prakteknya, persatuan nasional itu diterjemahkan dalam bentuk Kabinet yang super-gemuk. Menurut hitungan Celios, kabinet gemuk itu akan menghabiskan anggaran sebesar Rp 1,95 triliun. Padahal, anggaran sebesar itu bisa menambah ruang fiskal di tengah kesulitan ekonomi. Anggaran sebesar itu juga bisa membangun 130-an Sekolah Dasar. Anggaran itu bisa menjadi insentif sebesar Rp 2,6 juta kepada 731 ribu guru honorer di Indonesia.

Seharusnya, ketika bertatap muka dengan zaman vivere pericoloso (masa penuh rintangan dan bahaya), maka birokrasi yang dibentuk harusnya lebih ramping, berisikan orang-orang yang kompeten agar efektif, dan bisa bergerak cepat merespon situasi.

Alih-alih bisa bergerak cepat, pemerintahan baru disibukkan oleh pelbagai hal teknis. Dari pencarian kantor dan rumah dinas hingga pembagian personel. Anggaran kementerian baru masih menginduk ke kementerian lama. Restrukturisasi birokrasi ini butuh waktu satu-dua tahun.

Pertanyaannya selanjutnya, dalam alam politik ekstraktif dan oligarkis, dengan parpol-parpol yang tak berpijak di atas gagasan dan cita-cita politik, apa mungkin membangun persatuan nasional untuk kepentingan bangsa?

Sejarah politik Indonesia sejak Orde Baru memang identik dengan fusi antara kekuatan ekonomi dan politik dalam menjalankan proses akumulasi kekayaan. Sebagai konsekuensinya, akses dan kontrol terhadap jabatan publik dan otoritas negara menjadi penentu utama bagaimana kekayaan pribadi diakumulasi dan didistribusikan (Robison dan Vedi Hadiz, 2004).

Karena itu, bukan kelaziman bagi parpol maupun elit politik di Indonesia untuk berdiri di luar kekuasaan. Sebab, seperti pernah diungkapkan sendiri oleh Prabowo dalam sebuah acara Mata Najwa di Yogyakarta, pada 20 Oktober 2023 silam, aset dan bisnisnya mandek ketika dirinya berkuasa selama 20 tahun.

Di Indonesia, partai dan elit bersatu maupun bercerai, bukan karena berselisih ide atau gagasan soal kebijakan politik untuk kepentingan bangsa, melainkan karena perebutan jatah kekuasaan dan akses terhadap sumber daya publik.

Pasca reformasi, tidak ada koalisi politik yang tahan lama, dari Poros Tengah-nya Amien Rais, Koalisi Kebangsaan Mega-Hasyim, Sekretariat Gabungannya SBY, Koalisi Merah-Putih (KMP)-nya Prabowo, maupun Koalisi Indonesia Hebat. Jelang Pemilu 2024 lalu, Koalisi Indonesia Bersatu, yang diusung PPP, Golkar, PAN, tak seumur jagung.

Nasib Koalisi Indonesia Maju (KIM), yang kini ditambahi Plus setelah bergabungnya PKB, Nasdem, dan PKS, tidak akan berbeda jauh. Di Pilkada 2024, khususnya Pemilihan Gubernur, KIM plus juga tidak sepenuhnya solid.

Setidaknya, ada lima pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang diusung oleh koalisi yang di dalamnya terdapat Gerindra dan PDI Perjuangan, yakni di Jambi, Kalimantan Selatan, Papua Barat, Bengkulu, dan Aceh. Itu baru Pilgub. Sementara di tingkat Kabupaten/Kota, koalisi politiknya jauh lebih dinamis lagi.

Membangun Alat Politik Baru

Dari situasi ekonomi dan politik, kita bisa mengambil beberapa kesimpulan sementara.

Pertama, pendekatan atau jurus ekonomi Prabowo-Gibran tidak begitu menjanjikan untuk mengatasi perlambatan ekonomi dan kejatuhan daya beli rakyat. Bahkan, jika melihat langkah awalnya, pemerintahan baru ini akan menciptakan beban ekonomi baru yang memperparah krisis daya beli. Pada 2024 ini, Indonesia sudah mengalami deflasi lima kali secara beruntun. Dalam rekam sejarah, deflasi beruntun selama 7 bulan hanya terjadi saat krisis moneter 1998/1999.

Kedua, pemerintahan Prabowo-Gibran akan menjadi stabilitas politik sebagai harga mati untuk memaksimalkan pertumbuhan ekonomi. Karena itu, Prabowo-Gibran tidak akan memberi ruang bagi hadirnya oposisi formal yang berpotensi menciptakan riak-riak yang mengganggu langkah-langkah kebijakannya.

Jadi, tidak relevan berharap bahwa PDIP akan menjadi oposisi atau mengimpikan check and balance ala mekanisme demokrasi borjuis dalam dinamika politik ke depan. Karena pendekatan politik stabilitas sebagai kunci itu, maka ruang politik ke depan bisa jadi akan lebih menyempit.

Di sisi lain, potensi konflik di tingkat elit tetap bisa terjadi, mengingat perebutan akses dan kontrol terhadap jabatan publik dan sumber daya negara berpotensi menciptakan ketidakadilan pembagian jatah kekuasaan dan ketidakpuasan. Selain itu, selama tata tata politik kita masih demokrasi liberal, maka ruang untuk pluralisme politik itu akan tetapi senantiasa ada.

Keretakan dan pertikaian elit adalah keniscayaan dalam konstruksi politik ekstraktif dan liberal. Begitu juga dengan persekutuan politik antara Prabowo dan Jokowi, tidak akan abadi, bahkan tidak akan bertahan hingga 2029.

Lalu, apa yang harus dilakukan oleh rakyat?

Pendekatan ekonomi Jokowi, yang dilanjutkan oleh Prabowo-Gibran, hanya menciptakan kue ekonomi yang sebagian besar dinikmati oleh kelompok kaya dan super kaya, sembari memberi remah-remah berbentuk jaring pengaman sosial (BLT dan bansos) kepada yang paling miskin. Model ekonomi ini menciptakan ruang kosong di tengah: kelas menengah dan rentan (vulnerable).

Kelas menengah dan rentan ini, yang pengeluarannya 1-17 kali dari garis kemiskinan (Rp 550 ribu), terhimpit oleh situasi ekonomi yang tidak baik dan tidak tercakup bantuan pemerintah, menjadi lapisan sosial yang paling terpukul saat ini. Jumlah mereka tidak main-main: 89 persen dari populasi.

Lapisan sosial ini yang paling cemas terhadap situasi ekonomi dan politik saat ini. Kecemasan itu kadang terluapkan lewat curhat di media sosial, bahkan sesekali terseret dalam protes sosial, mulai dari protes #ReformasiDikorupsi (2019), aksi memprotes UU Cipta Kerja (2020), dan aksi #PeringatanDarurat (2024).

Kegelisahan dan ketidakpuasan dari mayoritas populasi sekarang ini memang masih seperti, meminjam kata-kata Wiji Thukul, “raksasa yang tidur di bawah selimut kedamaian palsu.” Ia hanya butuh digugah, dibangkitkan, dan diorganisasikan, agar menjadi kekuatan politik besar dan bisa mendorong perubahan politik.

Untuk itu, menurut kami, ada kebutuhan untuk mengubah keresahan umum menjadi sebuah alat politik alternatif: sebuah partai atau gerakan politik baru.

Kita bisa memulai pekerjaan politik mulia ini dari bawah. Pertama, menghimpun berbagai keresahan dan menerjemahkannya menjadi daftar program politik lewat forum-forum konsultasi kerakyatan. Kita bisa menyebutnya Majelis Rakyat atau Rembug Rakyat Biasa.

Kita bisa belajar dari asamblearismo yang menjadi cikap bakal partai kiri Podemos di Spanyol, lingkaran atau Komite Bolivarian di Venezuela, atau Asamblea Popular di Chile. Di Indonesia, pada pemilu 2024 lalu, ada contoh prematur yang ditunjukkan oleh kubu Anies-Muhaimin: Desak Anies. Pada intinya, forum-forum konsultasi kerakyatan ini mendengar berbagai keluhan rakyat, menyusun daftar masalah, dan menerjemahkannya dalam daftar program politik. Forum-forum konsultasi ini bisa bersifat sektoral maupun teritorial.

Pada tingkat lebih lanjut, berbagai daftar masalah dan program politik itu dielaborasi lebih lanjut untuk merumuskan program umum dari gerakan politik yang bisa berterima secara luas. Tentu saja, nilai-nilai umum yang dianut oleh partai mencerminkan program-program umum tersebut.

Forum-forum konsultasi ini, yang melibatkan organisasi massa maupun individu, yang akan menciptakan apa yang disebut Chantal Mouffe sebagai “rantai kesamaan” (Chain of equivalence). Dari sini juga mereka mendefinisikan akar masalah sekaligus menentukan batas politiknya (political frontiers).

Tentu saja, seperti ungkapan “Roma tidak dibangun semalam”, pekerjaan politik ini pastilah berjangka panjang. Namun, seperti dikisahkan oleh sejarah yang bestari, kesadaran revolusioner itu selalu meningkat cepat dan pesan dalam momen-momen krisis. Dan hari-hari esok, bangsa ini sepertinya akan berhadapan dengan banyak momen krisis, jika tidak ada pergantian haluan ekonomi dan perombakan struktur politik.