Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tampil dalam sebuah video yang diunggah di YouTube, 19 April 2025. Dengan kemeja putih khas pejabat, ia membahas tentang pentingnya memanfaatkan bonus demografi. Ia bicara soal anak muda, soal peluang emas Indonesia, soal inovasi dan digitalisasi. Sepintas, semuanya terdengar manis, penuh semangat menyongsong masa depan.

Sayangnya, pidato itu jadi semacam ironi. Karena yang bicara bukan sembarang orang. Ia adalah produk paling telanjang dari apa yang selama ini jadi musuh utama meritokrasi: nepotisme.

Mas Gibran bisa berdiri di podium hari ini bukan karena rekam jejak panjang dalam dunia politik atau kebijakan publik. Bukan karena gagasannya revolusioner atau karena ia terbukti piawai membangun pemerintahan yang berpihak pada rakyat kecil. Ia berdiri di sana karena satu hal, yakni anak presiden. Dan karena ia anak presiden, maka seluruh karpet merah kekuasaan digelar baginya, dari Solo ke Jakarta, dari wali kota ke wakil presiden—semudah membalik telapak tangan.

Di sisi lain, kita hidup di negeri di mana jutaan anak muda harus jungkir balik berkompetisi demi beasiswa, magang, atau lowongan kerja yang layak. Tapi mas Gibran naik tangga kekuasaan tanpa harus menginjakkan kaki di setiap anak tangga. Cukup sedikit lompat, sudah sampai di puncak.

Lalu ia bicara soal bonus demografi.

Bonus demografi yang terancam jadi kutukan

Bonus demografi adalah momen langka ketika mayoritas penduduk berada pada usia produktif. Dalam kasus Indonesia, itu berarti sekitar 70 persen warga Indonesia kini berada di rentang usia 15–64 tahun. Ini potensi luar biasa. Jika dikelola dengan baik, ia bisa jadi mesin pertumbuhan ekonomi, sumber inovasi, dan kekuatan transformasi sosial.

Tapi untuk bisa sampai ke sana, kita butuh satu hal mendasar, keadilan dalam akses dan peluang. Anak muda yang pintar, kreatif, dan punya ide brilian harus mendapat kesempatan yang sama untuk berkontribusi. Tapi bagaimana itu bisa terwujud jika sistemnya justru memberi jalan tol pada anak-anak pejabat, sementara anak-anak biasa hanya dapat jalan berlubang?

Nepotisme membunuh meritokrasi. Ia mengirim pesan jelas pada jutaan anak muda: kamu boleh pintar, tapi kalau kamu bukan bagian dari lingkaran kekuasaan, kamu tetap akan kalah.

Dan pesan itu sangat menghancurkan.

Bukan sekadar etika

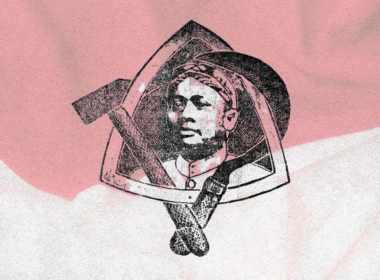

Masalah nepotisme di Indonesia bukan sekadar soal rasa malu atau tidak tahu diri. Ia sudah menjadi bagian dari struktur kekuasaan. Bukan cuma anak presiden yang naik, tapi anak menteri, anak jenderal, anak gubernur, anak bupati. Semua merasa berhak duduk di kursi kekuasaan hanya karena darah mereka biru kekuasaan.

Padahal, bangsa ini tidak kekurangan anak muda cemerlang. Kita punya programmer kelas dunia, aktivis yang bekerja di akar rumput, peneliti muda yang mengabdi di laboratorium dengan gaji pas-pasan. Tapi mereka sering tak punya panggung, karena ruang itu sudah lebih dulu dipenuhi oleh mereka yang lahir dari silsilah elite.

Inilah yang disebut oleh ekonom Kwame Anthony Appiah sebagai “aristokrasi baru dalam demokrasi”. Yakni ketika kekuasaan diwariskan, bukan dipertandingkan. Ketika posisi publik jadi warisan keluarga, bukan hasil dari keringat dan perjuangan.

Pendidikan dan SDM: Korban pertama nepotisme

Salah satu alasan mengapa Indonesia berpotensi gagal dalam memanfaatkan bonus demografi adalah karena rendahnya kualitas pendidikan. Padahal, pendidikan adalah kunci pengungkit bonus demografi.

Faktanya, selain masih ada 3,93 persen penduduk usia 10 tahun ke atas yang masih buta huruf, ada 55,4 persen warga negara yang mengalami buta huruf fungsional―bisa membaca dan menulis, tetapi tidak bisa memahami teks yang dibacanya. Peringkat PISA kita hanya ke-69 dari 80 negara dan peringkat ke-6 ASEAN.

Sekolah kita masih berjibaku dengan kekerasan dan perundungan, metode pembelajaran yang konvensional (monolog, hafalan, dan tidak kontekstual), serta sistem yang militeristik dan feodalistik (baris-berbaris, rambut cepak bagi laki-laki, pakaian seragam, penghukuman yang tak manusiawi, dan penghormatan buta pada yang lebih tua).

Kurikulum selalu berganti setiap ganti Menteri Pendidikan. Muatan kurikulum yang terlalu padat, tetapi miskin substansi, kurang kontekstual, tidak berbasis kebutuhan siswa/masyarakat, dan kurang mengungkit daya pikir murid.

Singkat cerita, sistem pendidikan kita kesulitan melahirkan anak didik yang kreatif, analitik, kritis, dan inovatif. Tapi, bukan berarti tidak ada sama sekali. Selalu saja ada benih yang tumbuh di atas bebatuan cadas.

Sayang sekali, mereka yang lahir dari perjuangan, dari kerja keras dan motivasi yang luar biasa, seringkali tersingkir ketika berusaha memasuki dunia kerja atau mencari peluang beasiswa untuk pendidikan yang lebih tinggi. Mereka, benih-benih yang tumbuh dari batu cadas itu, seringkali tersingkir bukan oleh kompetisi yang sehat, tetapi oleh praktik nepotisme.

Nepotisme melanggengkan korupsi

Dan mari jujur: nepotisme tidak hanya menjegal anak muda, tapi juga memperbesar peluang korupsi. Ketika jabatan didapat bukan karena kapabilitas, maka orientasinya bukan pelayanan, tapi balas jasa. Mereka yang naik lewat koneksi akan merasa berutang, dan utang itu akan dibayar dengan kontrak, proyek, atau keputusan politik yang menguntungkan kelompoknya. Semua ini menggerogoti fondasi negara.

Nepotisme memicu penyalahgunaan kekuasaan, menihilkan transparansi, melahirkan impunitas politik, dan memboroskan anggaran publik. Mereka yang terbiasa dengan praktik nepotisme akan terbiasa mencampuradukkan urusan politik/publik dengan urusan privat/keluarga.

Kita di kapal yang berbeda

Mas Gibran memang masih muda, baru 37 tahun dan masuk kategori generasi Y (milenial), tetapi nasib Anda berbeda dengan nasib 65 juta anak muda di Indonesia. Kita berada di atas kapal nasib yang berbeda. Anda bagian dari elite dan dinasti politik, sementara sebagian besar kami adalah rakyat biasa.

Tak elok rasanya, seorang yang naik kapal pesiar, tidur di suite paling mewah, bercerita tentang perjuangan jatuh-bangun mengarungi lautan kepada orang-orang yang terbiasa menyabung nyawa dengan perahu atau ruang-ruang ekonomi kapal Pelni

Bonus demografi bukan sekadar angka. Ia adalah janji yang hanya bisa ditepati jika sistem membuka peluang bagi semua, bukan hanya bagi mereka yang lahir dalam lingkaran kekuasaan. Jika tidak, bonus itu akan berubah menjadi bencana sosial: pengangguran massal, frustrasi politik, dan generasi yang kehilangan kepercayaan pada negara.

Jadi, mas Gibran, sebelum bicara soal bonus demografi, mungkin lebih baik kita bicara dulu soal keadilan: kesetaraan akses dan kesempatan.