Ketika mahasiswa merasa tulisan tak lagi cukup, dan protes dijawab dengan peluru, mereka pun memilih jalan paling berani—dan paling kontroversial: mengangkat senjata. Inilah kisah Baader-Meinhof (Faksi Tentara Merah/RAF), sekelompok anak muda Jerman yang menjelma jadi gerilyawan kota, mengobarkan perlawanan di jantung Eropa demi melawan ketidakadilan sistem.

Di akhir 1960-an, Jerman Barat jadi ladang subur bagi gelombang protes mahasiswa yang kecewa berat terhadap pemerintah. Bayang-bayang masa lalu—sisa-sisa Nazi yang masih duduk manis di kursi kekuasaan—belum juga hilang. Ditambah keterlibatan Jerman dalam Perang Vietnam lewat dukungan terhadap Amerika Serikat, bikin generasi muda makin geram. Mereka menuntut perubahan radikal: keadilan, transparansi, dan pembaruan sistem politik.

Salah satu pemicunya terjadi pada 2 Juni 1967. Saat itu, mahasiswa turun ke jalan menolak kunjungan Shah Iran ke Berlin. Rezim Shah dikenal otoriter, tapi malah disambut hangat oleh pemerintah Jerman. Protes ini berakhir tragis. Seorang mahasiswa, Benno Ohnesorg, ditembak mati oleh polisi. Peristiwa ini jadi titik balik. Gerakan mahasiswa yang awalnya damai, mulai merasa bahwa negara tidak segan-segan menggunakan kekerasan.

Beberapa bulan kemudian, salah satu tokoh sentral gerakan mahasiswa, Rudi Dutschke, juga jadi korban percobaan pembunuhan. Ia ditembak oleh ekstremis sayap kanan yang terprovokasi oleh pemberitaan media konservatif. Ini menambah bara dalam dada para aktivis muda: jika sistem tak bisa diubah dari dalam, maka harus dilawan dari luar.

Ulrike Meinhof dan lahirnya RAF

Salah satu tokoh penting dalam kisah ini adalah Ulrike Meinhof. Sebelum terlibat dalam perjuangan bersenjata, Meinhof dikenal sebagai jurnalis brilian dan intelektual yang dihormati. Ia menulis tajam soal ketidakadilan, kolonialisme, dan kemunafikan negara. Ia bekerja di “Konkret”, sebuah majalah kiri moderat, dan aktif menyuarakan isu sosial dan anti-imperialisme. Tapi, seiring waktu, ia merasa tulisan saja tidak cukup. Melihat protes mahasiswa yang direpresi, dan negara yang seolah tutup mata, Meinhof pelan-pelan berubah haluan.

Andreas Baader sendiri datang dari latar belakang yang berbeda. Anak tunggal seorang doktor sejarah, Baader dikenal sebagai pemuda bandel yang dikeluarkan dari sekolah. Ia bukan seorang teoretikus, tapi karismatik dan berani. Bersama Gudrun Ensslin—mahasiswa filsafat dan anak pendeta—mereka meledakkan pusat perbelanjaan Kaufhaus Schneider di Frankfurt pada 1968 sebagai bentuk protes terhadap Perang Vietnam. Mereka ditangkap, namun peristiwa itu menjadi pemantik gerakan baru.

Keterlibatan Meinhof dimulai saat ia membantu pelarian Baader dari tahanan. Keputusan itu memecah kariernya sebagai jurnalis. Setelah perdebatan batin yang panjang, ia memutuskan bergabung dan ikut latihan militer di kamp gerilya Palestina di Yordania. Tahun 1970, bersama Baader, Ensslin, dan lainnya, ia mendeklarasikan berdirinya Rote Armee Fraktion (RAF) atau Fraksi Tentara Merah.

RAF terinspirasi dari tulisan Carlos Marighella, seorang pejuang kiri Brasil yang menulis Minimanual of the Urban Guerrilla. Mereka mengadopsi taktik gerilya kota: pengeboman, penyanderaan, perampokan bank, dan aksi sabotase sebagai bentuk perlawanan terhadap kapitalisme dan imperialisme.

“Gerilya kota harus mengikuti tujuan politik, dan hanya menyerang pemerintah, bisnis besar, dan imperialis asing,” tulis Marighella. RAF menjadikannya sebagai panduan aksi.

Dari perlawanan ke teror

RAF mulai menargetkan simbol-simbol kekuasaan. Mereka mengebom kantor pemerintah dan markas militer, merampok bank untuk membiayai perjuangan, dan menyandera pejabat tinggi sebagai alat tukar dengan anggota RAF yang ditahan. Dalam rentang waktu singkat, mereka membunuh tokoh-tokoh penting seperti Jürgen Ponto (bankir), Hanns-Martin Schleyer (pemimpin federasi pengusaha), dan jaksa Siegfried Buback.

RAF bukan tanpa alasan. Mereka mengklaim semua serangan ditujukan pada sistem yang menindas. Ulrike Meinhof dalam berbagai tulisan membela aksi-aksi RAF, menyebut bahwa merampok bank bukan kejahatan, tapi cara melawan sistem ekonomi kapitalis yang korup.

Namun, kekerasan itu punya konsekuensi. Meskipun ada simpati dari sebagian publik, media arus utama dan pemerintah menggunakan aksi-aksi ini untuk mendiskreditkan gerakan. Mimpi RAF tentang pemberontakan massal tidak pernah terwujud. Dukungan rakyat meluntur.

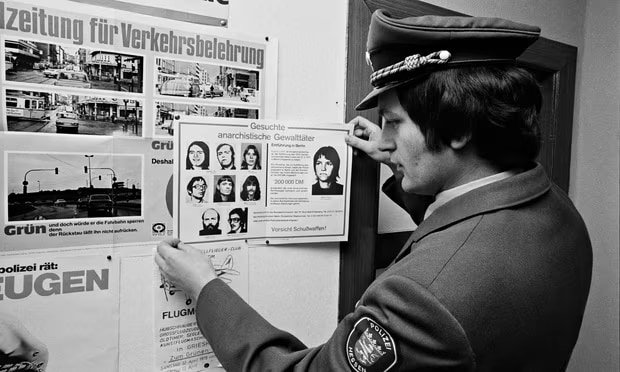

Pemerintah Jerman merespons dengan keras. Polisi memburu anggota RAF dengan operasi besar-besaran. Satu per satu anggota mereka ditangkap atau dibunuh. Baader, Meinhof, Ensslin, dan Jan-Carl Raspe akhirnya tertangkap dan dipenjara dalam sel isolasi di penjara Stammheim.

Ulrike Meinhof ditemukan tewas gantung diri di selnya tahun 1976. Setahun kemudian, Baader, Ensslin, dan Raspe juga ditemukan tewas—resmi disebut bunuh diri, walau hingga kini masih jadi bahan kontroversi. Irmgard Moller, satu-satunya yang selamat dari insiden itu, mengklaim mereka dibunuh.

RAF generasi kedua

Generasi penerus RAF semakin terlepas dari visi politik awal. Mereka tenggelam dalam aksi teror yang makin tidak terarah. Upaya dramatis seperti pembajakan pesawat Lufthansa untuk menukar tawanan gagal total. RAF tak lagi punya arah politik yang kuat. Bahkan teori-teori perjuangan mulai ditinggalkan, digantikan dengan aksi individual tanpa strategi massa.

Film “Der Baader Meinhof Komplex” (2008) karya Uli Edel mencoba merekam babak awal RAF berdasarkan buku karya Stefan Aust. Film ini cukup berhasil menggambarkan dinamika internal RAF: pesta, seks, kekacauan, dan kekerasan. Namun kritiknya jelas: film ini minim konteks sosial-politik. Gudrun Ensslin yang teoritis hanya digambarkan sedang membaca Trotsky di bak mandi. Baader tampak seperti preman intelektual tanpa arah. Hanya Meinhof yang ditampilkan sebagai sosok pemikir.

Jean-Paul Sartre pernah berkata, “Baader berharap saya mendukungnya, tapi ia tahu saya tidak sepakat dengannya.” Pernyataan ini menggambarkan dilema banyak pemikir kiri kala itu: mendukung cita-cita, tapi menolak metode kekerasannya.

Penutup: ketika negara menutup telinga

Kisah RAF adalah cerminan pahit dari apa yang bisa terjadi ketika negara menutup telinga terhadap suara rakyat. Apa yang dimulai sebagai gerakan damai, berubah jadi perjuangan bersenjata karena represi yang membabi buta. Ulrike Meinhof, dari seorang jurnalis intelektual, berubah menjadi pejuang bawah tanah karena merasa tak ada lagi ruang bagi kritik yang damai.

Apa pelajaran utamanya? Ketika demokrasi gagal memberi tempat bagi protes damai, maka kekerasan bisa jadi jalan yang dipilih—meski penuh risiko dan darah. Bukan karena itu benar, tapi karena tak ada pilihan lain yang tersisa. RAF memilih jalan yang ekstrem, dan sejarah mencatat bahwa perjuangan mereka, meski punya cita-cita besar, tapi gagal menyentuh hati rakyat banyak karena metode yang mereka pilih.