“My loyalty to my party ends where my loyalty to the country begins.”

Kata-kata Manuel L. Quezon, Presiden Persemakmuran Filipina, itu pernah dikutip oleh Prabowo Subianto. Tepatnya, saat ia meresmikan kantor Badan Pemenangan Presiden di wilayah Slipi, Jakarta Barat, pada Januari 2023.

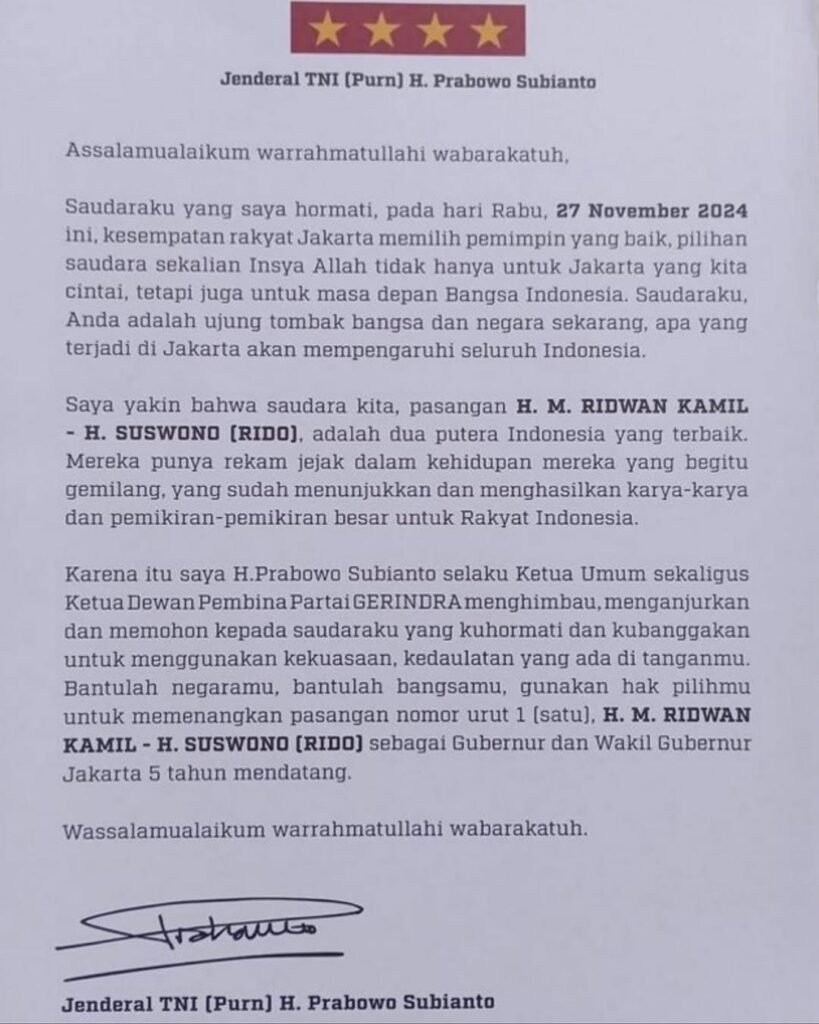

Hari-hari ini, ketika baru sebulan menjabat sebagai Presiden RI, Prabowo seakan mencampakkan kata-kata itu manakala ia ikut cawe-cawe dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Saat ia meng-endorse Ahmad Luthfi-Taj Yasin di Pilgub Jawa Tengah dan Andra Soni di Banten. Yang terbaru, surat instruksi untuk mendukung Ridwan Kamil dan Suswono di Pilkada Jakarta beredar di media sosial tepat di hari tenang.

Semua aksi politik cawe-cawe itu berlindung di balik dalih: Prabowo sebagai Ketua Umum partai. Pada akhirnya, ketika sudah menjadi Presiden, Prabowo sibuk bekerja untuk partainya: Gerindra.

Politik cawe-cawe Prabowo juga menganulir isi pidato perdananya saat dilantik sebagai Presiden pada 20 Oktober lalu, yang berjanji akan mengutamakan kepentingan seluruh rakyat Indonesia, termasuk mereka-mereka yang tak memilihnya. Faktanya, dengan cawe-cawe dalam Pilkada, Presiden memihak satu kubu untuk melawan kubu warga negara yang lain. Ia tidak berdiri untuk semua golongan dan seluruh rakyat Indonesia.

Bahaya Politik Cawe-Cawe

Politik cawe-cawe Prabowo, seperti juga yang dilakukan Jokowi saat Pilpres 2024, menciptakan berlapis-lapis bahaya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pertama, keberpihakan Presiden pada satu pasangan calon mengubah lapangan politik elektoral menjadi tidak seimbang (uneven playing field). Sebab, keberpihakan Presiden berpotensi disertai mobilisasi aparat dan sumber daya negara untuk memenangkan pasangan calon yang didukungnya. Soal ini, politik cawe-cawe Jokowi pada Pilpres 2024 adalah bukti yang terang-benderang.

Ketika lapangan elektoral tidak adil (fair), maka prinsip Pilkada sebagai kontestasi politik yang adil, bebas, dan demokratis menjadi tercemar. Jika intervensi penguasa terhadap pemilihan dibiarkan, sehingga prosesnya tidak kompetitif dan hasilnya gampang ditebak, itu berarti kita kembali ke model pemilu masa Orde Baru.

Kedua, keterlibatan Presiden dalam politik cawe-cawe di Pilkada berpotensi menciptakan penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power). Misalnya, penggunaan anggaran negara dengan kemasan bantuan sosial untuk meraih dukungan elektoral bagi pasangan calon yang didukung penguasa.

Contoh lainnya yang mulai banyak dikeluhkan oleh publik, pengerahan aparat negara, seperti aparat desa maupun aparat keamanan, untuk memenangkan kandidat yang disokong oleh penguasa. Praktek ini hanya membangkitkan trauma masa Orde Baru, ketika aparatur negara dikerahkan untuk memenangkan partai penguasa.

Ketiga, mempertajam polarisasi politik pasca Pilkada. Dukungan Presiden kepada salah satu paslon akan terkesan menganaktirikan paslon lain. Ujungnya, jika paslon yang tidak didukung Presiden menjadi pemenang, itu akan mempengaruhi hubungan pusat-daerah.

Selain itu, dukungan Presiden terhadap salah satu paslon bertolak belakang dengan narasi persatuan nasional yang kerap digembar-gemborkan. Seharusnya, jika mimpinya membangun persatuan nasional, maka Presiden berdiri di atas semua kepentingan dan golongan.

Keempat, cawe-cawe Presiden berdampak pada penyelenggara pemilu. Sebagai pemilik otoritas tertinggi, sulit bagi lembaga penyelenggara pemilu untuk tidak mematuhi Presiden dan bersikap imparsial. Bawaslu jadi contoh. Dalam kasus video Prabowo mengendorse Luthfi-Taj Yasin, Bawaslu menyebut itu bukan pelanggaran karena dilakukan di hari libur.

Terakhir, yang paling berbahaya, seperti dikhawatirkan oleh adam Przeworski (1991), ketika pemilu dan pilkada tak lagi menjadi mekanisme sirkulasi atau pergantian kekuasaan secara damai dan konsensual, maka akan membuka imajinasi dan jalan untuk perebutan kekuasaan dengan jalan kekerasan dan konflik.

Memperjuangkan Pemilu Bebas dan Bersih

Larry Diamond (1999) pernah bilang, demokrasi akan terkonsolidasi dengan baik jika norma-norma, prinsip, dan praktik demokrasi diterima oleh semua pihak, terutama pemimpin dan lembaga politik.

Faktanya, para pemimpin politik, dari Presiden hingga pimpinan partai dalam gerbong koalisinya, tidak punya komitmen terhadap demokrasi. Bahkan kita patut meragukan komitmen Prabowo dan koalisinya terhadap demokrasi, mengingat mereka lahir dari proses politik yang kurang demokratis: pembegalan MK, mengubah KPK menjadi tukang pukul kekuasaan, hingga politik cawe-cawe Jokowi dalam Pilpres.

Jadi, tumpuan terakhir bagi tetap berdiri tegaknya demokrasi adalah masyarakat sipil. Masyarakat sipil sendiri sangat berkepentingan menjaga tegaknya demokrasi untuk memastikan mereka punya ruang bebas untuk mengekspresikan opini maupun memperjuangkan hak-haknya.

Dalam konteks Pilkada, masyarakat sipil berkepentingan untuk membangun “citizen movement” untuk menjaga proses Pilkada tetap demokratis. Selain melakukan pemantauan terhadap proses Pilkada, masyarakat sipil juga bisa menghukum paslon yang didukung oleh penguasa yang abai terhadap etika dan norma-norma demokrasi.

Kita bisa belajar dari pengalaman pengalaman National Citizens’ Movement for Free Elections (NAMFREL) di Filipina ketika berhadap-hadapan dengan diktator bertangan besi Ferdinand Marcos.

Tahun 1986, setelah terpojok karena membunuh lawan politiknya, Benigno “Ninoy” Aquino Jr, Marcos mencoba menyogok dunia dengan Pemilu Presiden yang dipercepat. Namun, pemilu ini sudah dirancang sedemikian rupa agar tetap memungkinkan sang Diktator berkuasa.

NAMFREL kemudian menggalang rakyat untuk melakukan pemantauan berbasis gerakan rakyat. Sedikitnya 500.000 warga bersedia menjadi relawan dan mau dikirim ke seantero negeri untuk mengawal dan memantau proses Pemilu. Tak hanya memantau pemilu, mereka juga melakukan “quick count”.

Diktator Marcos, yang berpegang pada data KPU (COMELEC) yang sudah dikontrolnya, menyatakan dirinya sebagai pemenang Pemilu. Namun, dari hasil perhitungan NAMFREL yang transparan dan akuntabel, pemenangnya justru kandidat oposisi: Corazon Aquino. Kita tahu, pembongkaran kebohongan elektoral ini salah satu pemicu revolusi atau people power (revolusi EDSA) pada Februari 1986.

Di negeri kita, ada pengalaman Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) pada Pemilu 1997. KIPP memobilisasi sukarelawan, terutama mahasiswa, untuk memantau proses pemilu di bawah kerasnya tekanan Orba. Terlepas dari hasilnya, berdirinya KIPP menjadi inspirasi bagi rakyat untuk memperjuangkan pemilu bebas dan bersih.

Hari ini, ketika penguasa makin sering dan menganggap normal untuk cawe-cawe dalam pemilihan, baik pemilu maupun pilkada, maka gerakan yang memperjuangkan pemilu bebas dan bersih kembali relevan. Ini bukan sekadar untuk pemilu bebas dan bersih itu semata, tetapi juga untuk merawat demokrasi kita.

Sebab, hanya jalan demokrasilah, yaitu demokrasi politik dan ekonomi, yang bisa membawa bangsa ini menuju masyarakat adil dan makmur.