Tahun 2014, ketika Joko Widodo (Jokowi) memenangkan pemilu presiden, efek atas kampanyenya yang membius adalah dia orang baik. Ia bukan bagian dari elite lama yang korup dan berjarak dengan orang kebanyakan.

Meski diusung oleh partai tradisional yang tak bersih dari dosa politik, Jokowi tak ubahnya berlian di tengah tumpukan sampah. Banyak yang silau melihatnya, termasuk para aktivis dan kaum intelektual.

Ia diceritakan berhasil memimpin Solo, kota kecil di Jawa Tengah. Di tangannya, kota itu dibenahi dengan pendekatan yang tak lazim dalam politik yang sudah lama bertungkus-lumus dengan elitisme, birokratisme, dan korupsi. Konon ceritanya, ia menata Solo dengan humanis.

Ketika banyak pejabat walikota memindahkan pedagang kaki lima secara paksa menggunajan kekerasan, dengan mengerahkan Satpol PP dan kepolisian, serta seringkali berakhir dengan jatuhnya korban, penangkapan, dan kriminalisasi, Jokowi menempuh jalan lain: dialog dan konsensus.

Cerita itu sangat mengena bagi warga Jakarta, yang pasca Ali Sadikin, tak punya lagi gubernur sederhana, mau mendengar, mau berdialog, mau menggulung lengan baju untuk menata Jakarta dengan serius.

Warga miskin, yang menempati kawasan padat, kumuh, dan sering menjadi mangsa banjir maupun kebakaran, kerap “ditertibkan” atau dipindahkan paksa dengan cara-cara yang brutal. Ketika Jokowi masuk ke Jakarta, lalu masuk ke kampung-kampung kumuh dan mengunjungi warga di bantaran kali, tak sedikit yang silau melihatnya bak dewa yang diturunkan untuk mengurus Jakarta.

Sementara, bagi kaum kiri, kehadiran Jokowi di Jakarta dianggap kesempatan emas untuk mewujudkan Porto Alegre ala Indonesia. Porto Alegre, kota berpenduduk 1,5 juta di Brasil, menjadi tertata baik dan maju setelah diperintah oleh walikota dari Partai Buruh yang berideologi kiri.

Singkat cerita, pada pilkada Jakarta 2012, dengan branding merakyat dan “Jakarta Baru”, Jokowi yang berpasangan dengan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) berhasil memenangkan pilkada Jakarta lewat pertarungan sengit dua putaran.

Namun, belum juga Jokowi memenuhi seluruh janji politiknya untuk Jakarta, godaan politik untuk membawanya ke panggung nasional tak terbendung. Ia meninggalkan pekerjaannya jauh dari selesai di Jakarta untuk maju sebagai calon presiden (capres) di pemilu 2014. Sejak itu, saya berkesimpulan, Jokowi tak beda dengan politisi yang lain: pragmatis.

Retorika Jokowi saat pilkada Jakarta 2012, seperti merakyat, siap kerja, bukan bagian elite masa lalu, dilambungkan lagi saat kampanye untuk pilpres 2014. Kali ini ditambahi dengan slogan: “Orang baik memilih orang baik”. Sejak itu, kita bungah dengan klaim bahwa Jokowi orang baik.

Jokowi yang berpasangan dengan Yusuf Kalla, memenangi pilpres 2014. Sebagai politikus, tanpa partai sendiri yang besar dan tanpa menguasai parlemen, Jokowi menjalankan politik normal: merangkul bekas rival politiknya, seperti Golkar, PPP, PAN, dan PBB. Hanya menyisakan Gerindra, PKS, dan Demokrat sebagai oposisi.

Sejak itu, kecenderungan otoritarianisme mulai muncul. Tak hanya merangkul seluruh partai dan mendominasi parlemen, Jokowi juga menarik masuk para aktivis dan petinggi LSM ke dalam kekuasaannya. Di media sosial, kekuasaan Jokowi memelihara pendengung atau buzzer untuk menenggelamkan isu-isu penting dan suara-suara kritis.

Banyak sudut gelap di bawah panji-panji pembangunanisme Jokowi, seperti konflik agraria, potensi kerusakan ekologi, kriminalisasi aktivis, bahkan pembunuhan aktivis lingkungan, tenggelam di bawah arus besar puja-puji terhadap Jokowi dan glorifikasi terhadap pembangunanismenya. Seperti kasus pembunuhan Salim Kancil, petani kecil yang membela desanya dari tambang pasir liar, nyaris tak mendapat perhatian.

Pada 2017, muncul kasus Setya Novanto yang menjadi tersangka oleh KPK karena kasus e-KTP. Setya Novanto, yang kala itu menjabat Ketua DPR dan menjadi sekutu Jokowi, melakukan banyak drama untuk menghindari jeruji penjara. Belakangan terkuak, berdasarkan pengakuan Ketua KPK periode 2015-2019, Agus Rahardjo bahwa Presiden Jokowi kala itu memerintahkan penghentian kasus Setnov.

Jokowi tak punya komitmen untuk memerangi korupsi. Buktinya, menjelang akhir periode pertamanya, ia bersama koalisi gemuknya di parlemen justru memaksakan revisi UU KPK yang melucuti independensi lembaga antirasuah itu. Dan tak kalah keji, buzer-buzer Istana dikerahkan untuk membangun narasi “Taliban di KPK” untuk menyingkirkan pegawainya yang berintegritas.

Namun, sekalipun mulai banyak masalah dan keraguan, popularitas Jokowi masih terus melejit. Sehingga, pada pemilu 2019, ia dengan gampang memenangkan pilpres atas rivalnya, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, dengan margin yang cukup lebar: 11 persen atau 16,96 juta.

Pada periode kedua ini, Jokowi mulai menampakkan wajah politik yang sesungguhnya. Pertama sekali, demi memaksimalkan konsolidasi politiknya, ia merangkul rival politiknya dalam dua pemilu yang sengit: Prabowo Subianto. Padahal, saat debat capres 2019, Jokowi pernah bilang, “kami tidak punya potongan diktator atau otoriter dan rekam jejak pelanggaran HAM”.

Setelah menguasai parlemen dan hanya menyisakan PKS sebagai oposisi yang tak signifikan, Jokowi mulai menjalankan proyek legalisme otokratik. Ada banyak revisi undang-undang (UU) maupun pembuatan UU yang dibuat secara kilat, tertutup, dan tanpa sedikit pun partisipasi publik. Mulai dari revisi UU Minerba, lahirnya UU Cipta Kerja, UU Ibu Kota Negara (IKN), hingga revisi KUHP.

Legalisme otokratik ala Jokowi makin lancang manakala memanfaatkan Mahkamah Konstitusi (MK) lewat iparnya, Anwar Usman, untuk mengubah syarat minimal usia pencalonan capres-cawapres dalam dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Putusan itu memberi karpet merah kepada anak sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, untuk menjadi cawapres mendampingi Prabowo Subianto.

Selama pemerintahan Jokowi, semua indikator kemunduran demokrasi tergenapi: upaya mengamandemen konstitusi untuk memperpanjang masa jabatan, pelemahan terhadap cabang kekuasaan yang lain (legislatif dan yudikatif) yang melumpuhkan mekanisme check and balance, berupaya mengendalikan lembaga peradilan dan penegak hukum untuk melayani kepentingan politiknya, menenggelamkan kritik publik dengan pembungkaman maupun pendengung (buzzer), dan menggerus prinsip pemilu yang bebas dan jurdil dengan politik cawe-cawe yang terbuka.

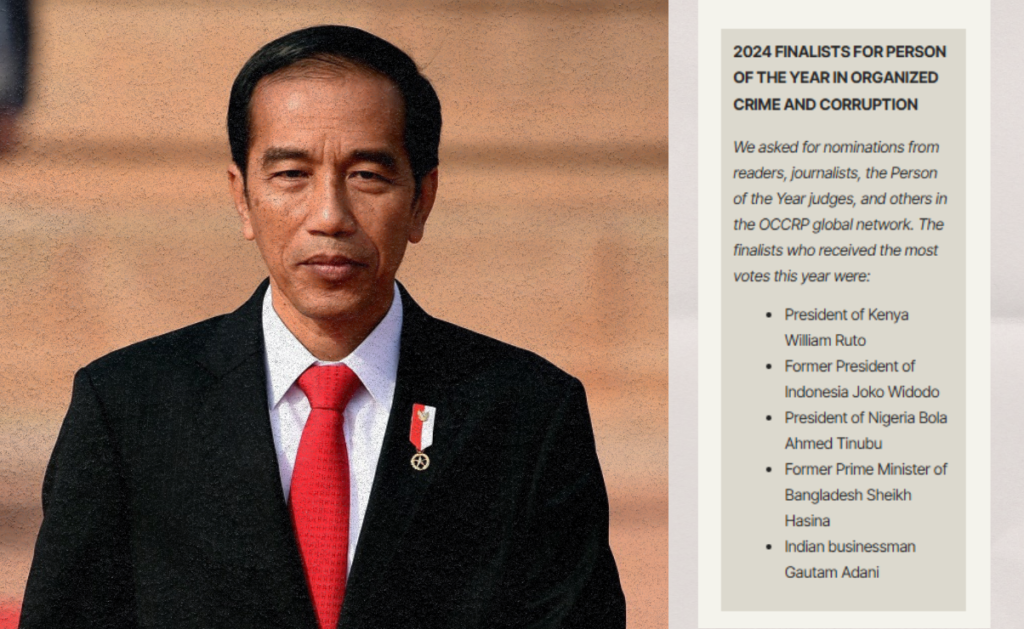

Tidak mengagetkan, saat penutupan tahun 2024, Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) menobatkan Joko Widodo masuk dalam finalis tokoh terkorup di dunia untuk tahun 2024. Nama Jokowi bersanding dengan nama Presiden Kenya William Ruto, Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu, pengusaha India Gautam Adani, dan mantan Perdana Menteri Bangladesh yang terguling Sheikh Hasina.

Dia tokoh kedua Indonesia yang mendapat penghargaan tokoh terkorup dunia. Sebelumnya, pada 2004, lembaga Transparency International (TI) menempatkan Soeharto sebagai pemimpin negara terkorup di dunia. Selama 32 tahun menjabat (1967-1998), Bapak Pembangunan itu diduga menggelapkan uang hingga USD15-35 miliar atau sekitar Rp 231-539 triliun (kurs Rp 15.400).

Tentu saja, Jokowi akan mengelak. “He-he-he…, ya terkorup, korup apa, yang dikorupsi apa, ya dibuktikan, apa?” kata Jokowi, seperti dikutip Detik Jateng (1/1/2025). Selain menuntut bukti, Jokowi menuding klaim OCCRP hanya framing jahat.

Namun, OCCRP juga bukan lembaga abal-abal. Ini adalah konsorsium jurnalis investigasi yang berdedikasi mengungkap kejahatan terorganisir dan korupsi di seluruh dunia. Rekam jejaknya mentereng: membongkar mega skandal Panama Papers, Paradise Papers, dan Pandora Papers.

Soal pembuktian, seperti dituntut Jokowi dan pendukung die-hard-nya, tentu tidak gampang di tengah sistem hukum korup dan terbajak. Soeharto, yang dianggap pemimpin politik terkorup, juga tidak pernah terbukti melalukan korupsi karena tidak pernah diseret ke pengadilan.

Apalagi, meskipun sekarang tak memegang tampuk kekuasaan, pengaruh politik Jokowi masih kuat: ia orang penting di balik pemerintahan Prabowo-Gibran. Tidak mudah untuk menyeretnya ke pengadilan.

Namun, bagi saya, boleh jadi Jokowi memang tidak pernah menikmati uang korupsi sepeser pun. Namun, langkah politik Jokowi saat berkuasa justru memberi panggung bagi korupsi maha besar: state capture. Merujuk penjelasan KPK, state capture adalah korupsi sistemik yang terjadi ketika kepentingan swasta mempengaruhi pembuatan kebijakan untuk keuntungan mereka sendiri.

Di bawah pemerintahannya, penunjukan pejabat banyak yang menabrak tirai pembatas yang bernama konflik kepentingan. Tidak sedikit pejabat negara merangkap pebisnis. Selain itu, di masa pemerintahannya, dengan dukungan DPR dan parpol yang menjelma menjadi kartel, keluar beberapa kebijakan yang berbau state capture: revisi UU KPK, revisi UU Minerba, UU Cipta Kerja, dan UU IKN.

Di bawah pemerintahannya, politik pemberantasan korupsi tak hanya tebang pilih, tetapi menjadi alat menekan dan menyandera teman koalisi maupun lawan politik. Politisi bermasalah, asalkan sebarisan politik dengan pemerintah, seperti Airlangga Hartarto, Zulkifli Hasan, dan Dito Ariotedjo, tak tersentuh oleh KPK maupun Kejagung. Namun, terhadap lawan politik yang sengit, meskipun dukungan buktinya minim, langsung dihajar tanpa ampun: kasus Tom Lembong, misalnya.

Itulah tragika politik Indonesia. Seorang politisi yang datang dari bawah, yang dielu-elukan bukan bagian dari elite lama dan tak punya dosa masa lalu, yang digantungi harapan akan membawa Indonesia menjadi lebih maju, demokratis, dan menghargai hak asasi manusia, justru telah menikam demokrasi sambil terus mengumbar senyum tipis. Senyum tipisnya mengingatkan kita dengan sosok di masa silam yang pernah berkuasa lebih dari tiga dekade.