Albert Camus, sosok penting dalam filsafat dan sastra abad ke-20, punya pengaruh besar lewat tulisan dan ide-idenya.

Lahir pada 1913 di Aljazair (waktu itu masih koloni Prancis), Camus tumbuh dalam kondisi susah bersama ibunya. Ia tak pernah sempat melihat wajah ayahnya, seorang buruh pertanian, yang dikirim ke palagan perang dan gugur dalam sebuah pertempuran saat Perang Dunia I.

Meskipun berdarah Prancis di negeri jajahan, kehidupan keluarga Camus tak jauh dari kemiskinan. Seperti anak-anak pada umumnya, ia suka bermain bola dan berenang. Kehidupan pahit dan getir di Aljazair itu membentuk banyak pandangan Camus dan karya-karyanya tentang kondisi manusia, moralitas, dan absurditas kehidupan.

Berkat bantuan gurunya, Louis Germain, Camus bisa mendapat beasiswa dan bisa melanjutkan pendidikan di sekolah menengah yang terbilang elit di pinggiran Aljir, Ibu Kota Aljazair. Pada usia muda, ia sudah gandrung pada filsafat. Ia terkesan dengan filsafat Yunani Kuno dan Friedrich Nietzsche

Pada 1933, Camus mendaftar di Universitas Aljazair dan memperoleh gelar sarjana filsafat dari sana. Saat itulah ia mulai bergelut dengan ide-ide besar dari Stendhal, Herman Melville, Fyodor Dostoyevsky, dan Franz Kafka. Pada 1933, ia juga bertemu Simone Hié, yang saat itu menjadi kawan dan rekan kerja, yang kelak menjadi istri pertamanya.

Pada 1930-an, Camus sempat bergaul dengan Partai Komunis Prancis (PCF). Ia melihat partai kiri itu bisa jadi alat perjuangan untuk memerangi ketidaksetaraan antara warga keturunan Prancis dengan warga asli Aljazair. Meski begitu, ia tak pernah menjadi marxis.

Camus juga pernah berhubungan mesra dengan gerakan kemerdekaan Aljazair, seperti Parti du Peuple Algérien/Partai Rakyat Aljazair (PPA) yang nasionalis kiri dan Partai Komunis Aljazair (PCA) yang garis politiknya stalinis. Namun, ia kemudian memilih berjarak dengan PCA karena tak setuju dengan garis politiknya.

Sebelum merantau ke Prancis, Camus sempat bekerja di koran kiri, Alger Républicain. Koran ini menjadi ruang bagi Camus untuk menyerang kolonialisme dan diskriminasi. Sayang, usia koran ini enggak lama karena dilarang terbit pada 1940.

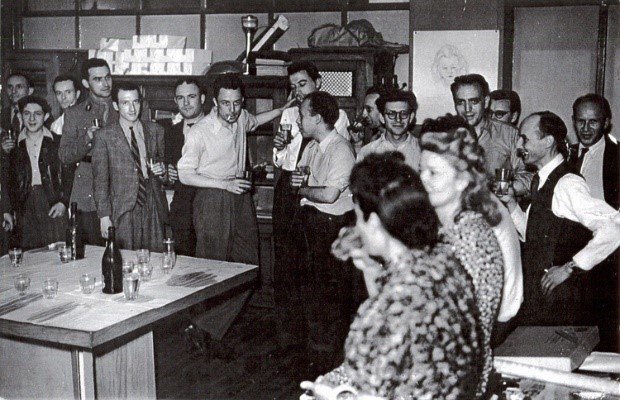

Camus sudah di Paris ketika tentara fasis Nazi berbaris memasuki kota yang terletak di Sungai Seine itu. Ia segera menyingkir dan menjadi bagian dari gerakan bawah tanah. Dengan kekuatan penanya, ia menjadi pemimpin redaksi surat kabar perlawanan, Combat.

Pemikiran Camus

Camus bukan cuma dikenal sebagai penulis, tapi juga sebagai intelektual publik yang menggabungkan ide eksistensialisme dengan rasa tanggung jawab kemanusiaan.

Salah satu konsep filsafat utama Camus adalah “absurditas,” yang membahas konflik antara pencarian makna hidup manusia dan ketidakpedulian alam semesta. Ide ini jadi inti di banyak karyanya, termasuk novel The Stranger (1942) dan The Plague (1947).

Dalam The Stranger, Camus menyuguhkan tokoh utama yang hidup terasing, enggak peduli sama ekspektasi sosial, merefleksikan ketertarikannya pada isolasi yang sering muncul saat orang menyadari kalau hidup itu sebenarnya enggak ada maknanya. Tapi, daripada terjebak dalam rasa putus asa, Camus percaya kalau menerima absurditas bisa bikin kita hidup lebih otentik dan bebas jadi diri sendiri.

Kehidupan pribadi Camus juga serumit pemikirannya. Dia punya dua anak—Catherine dan Jean—dengan istri keduanya, Francine Faure. Foto-foto Camus bersama anak-anaknya, kayak yang diceritain di sini, ngasih sekilas pandangan tentang sosoknya sebagai ayah yang hangat dan seorang pria keluarga, sisi yang sering kali enggak terlihat.

Meskipun karyanya banyak ngulik soal tema-tema gelap, momen-momen personal ini memperlihatkan kalau cinta dan hubungan bisa jadi pelipur dari semua pertanyaan berat yang ada di kepalanya. Buat Camus, cinta enggak cuma sekadar perasaan, tapi hal penting yang bikin kita jadi manusia, seperti yang dia bilang, “Keburukan terbesar bukanlah enggak dicintai, tapi enggak mencintai.”

Pengalamannya selama Perang Dunia II dan bergabung dengan gerakan bawah tanah, serta mengelola koran perlawanan Combat, membuat Camus berkeyakinan bahwa intelektual punya kewajiban buat melawan ketidakadilan dan penindasan. Ia tak boleh bersemedi terlalu lama dan terus-menerus di atas menara gading.

Komitmennya pada keadilan ini akhirnya bikin dia berselisih dengan filsuf eksistensial Jean-Paul Sartre. Sartre condong ke marxisme dan revolusi, sementara Camus lebih hati-hati dan enggak setuju dengan ideologi yang ngebolehin kekerasan demi keadilan. Buat Camus, tujuan enggak pernah bisa membenarkan cara.

Pada 1957, Camus dianugerahi Nobel Sastra, jadi salah satu penerima termuda di usia 44. Sayangnya, hidupnya berakhir tragis saat dia meninggal dalam kecelakaan mobil tahun 1960. Tapi warisan pemikirannya tetap hidup. Lewat tulisan dan tindakannya, Camus ngasih kita filosofi dalam menghadapi tantangan hidup sambil ngajak orang hidup dengan berani, cinta, dan integritas.

Karyanya masih banyak dibaca sampai sekarang. Ia mengajak generasi baru buat merenungkan absurditas hidup dan kekuatan.