Dari enam kali pemilu pasca Reformasi 1998, partai berbasis buruh hanya empat kali berpartisipasi. Dari empat kali itu, tidak sekali pun partai berbasis buruh berhasil menembus ambang batas (parliamentary threshold) dan menempatkan wakilnya di DPR.

Yang terbaru, pada pemilu 2024 lalu, Partai Buruh hanya meraih suara meraih 972 ribu suara atau 0,64 persen. Padahal, dalam perspektif teori massa kritis (critical mass), sebuah kelompok atau gerakan politik membutuhkan perwakilan minimal 25 persen untuk bisa melakukan perubahan (Damon Centola, 2018).

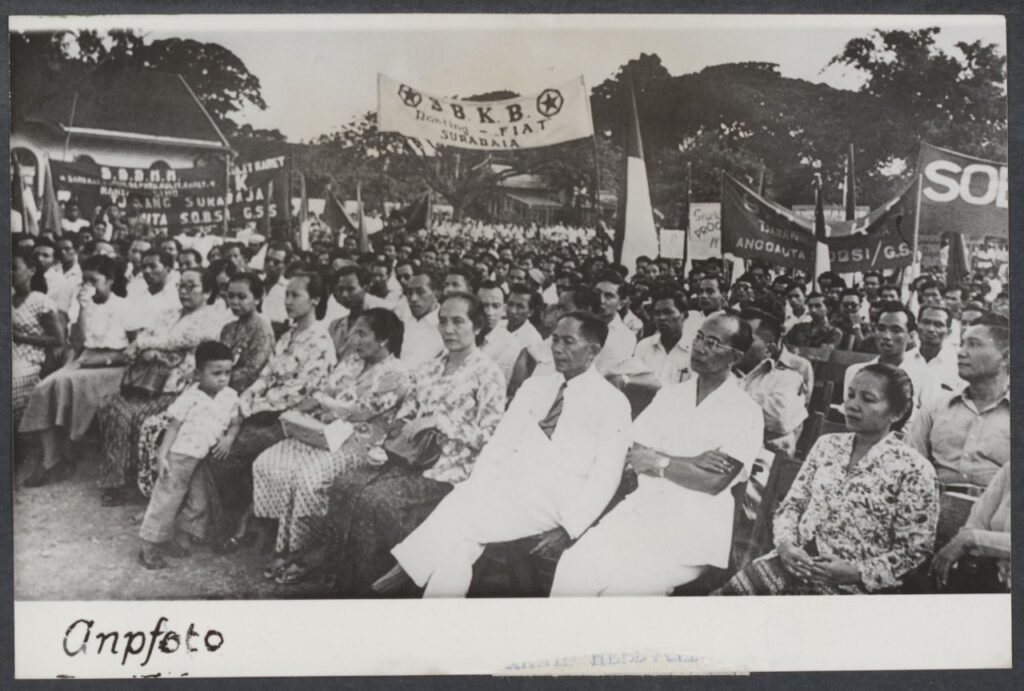

Redupnya politik buruh memunggungi dua fakta. Pertama, gerakan buruh punya andil besar dalam mempengaruhi arah politik Indonesia sejak awal abad ke-20 hingga periode pasca Proklamasi kemerdekaan.

Kedua, basis sosial potensial pemilih buruh sangat melimpah. Jumlah pekerja industri manufaktur mencapai 19,35 juta orang (BPS, 2023). Jika definisinya diperluas pada semua orang yang bekerja, jumlahnya mencapai 139,85 juta orang (BPS, 2023).

Mengapa politik buruh tidak bisa bersinar terang di panggung elektoral dan bisa menerangi arah kebijakan ekonomi dan politik Indonesia menuju masa depan?

Faktor Struktural

Penjelasan pertama untuk menjawab pertanyaan di atas adalah faktor struktural, yakni struktur ekonomi-politik yang menjadi mempengaruhi tumbuh-kembangnya pergerakan buruh.

Di Indonesia, perkembangan kapitalisme tidak pernah melalui jalan industrialisasi yang massif. Meminjam penjelasan Sukarno (1933), kapitalisme di Indonesia tidak mengarah pada kapitalisme kepabrikan seperti di Eropa, melainkan lebih banyak ke pertanian, perkebunan, dan pertambangan (ekstraktif).

Kapitalisme ekstraktif hanya berjualan bahan mentah ke pasar dunia. Tidak ada proses pengolahan atau manufaktur di situ. Walhasil, tidak ada batu pijak bagi industrialisasi yang massif. Padahal, sektor manufaktur merupakan lahan tersubur bagi pergerakan buruh.

Memang, di masa Orde Baru, ada upaya industrialisasi. Pada 1980-an, Orde Baru beralih pada pendekatan industri orientasi ekspor (IOE), yang memberi jalan bagi berkembanganya industri manufaktur, terutama garmen, tekstil, makanan, dan alas kaki.

Namun, meski jumlah buruh manufaktur meningkat, sebanyak 13,24 persen pada 1994 (Mudrajad Kuncoro, 1996). Demi merayu investor asing, selain strategi low-cost melalui politik upah murah, strategi IOE juga membungkam gerakan buruh lewat pembatasan hak berserikat dan larangan mogok kerja (Kuruvilla, 1998).

Pada masa Orba, serikat buruh yang kiri dan progresif sudah dihancurkan, sehingga yang tersisa hanya serikat kanan. Kelompok yang tersisa ini disatukan ke dalam “single union”, yang model tata kelolanya menyerupai “korporatisme negara yang eksklusif”: fungsi serikat tak lebih dari agen negara/kekuasaan, bukan mewakili kepentingan pekerja (Ford, 2016). Ciri lainnya adalah depolitisasi dan pelibatan aparat keamanan dalam perselisihan industrial.

Itu juga yang menyebabkan, ketika Indonesia diterpa krisis ekonomi pada 1997-1998 dan rezim Orde Baru mengalami guncangan internal, gerakan buruh tidak muncul sebagai motor utama perjuangan demokrasi seperti pengalaman gerakan buruh di Korea Selatan dan Amerika latin.

Pasca reformasi, agenda industrialisasi tetap terseok-seok dan tak menemukan peta jalannya. Hingga, seiring dengan masifnya agenda neoliberalisme, industri manufaktur semakin melemah dan mengalami gejala dini deindustrialisasi. Selain tercermin dari penurunan kontribusi manufaktur terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), gejala deindustrialisasi ini juga terlihat pada menurunnya porsi penyerapan tenaga kerja. Pada 2017, porsi serapan tenaga kerja industri olahan masih 14,5 persen. Namun, pada Agustus 2023, angkanya tinggal 13,83 persen (BPS, 2023).

Bersamaan dengan gejala deindustrialisasi itu, ada lonjakan informalisasi kerja. Pada 2023, jumlah pekerja informal mencapai 59,11 persen, sementara pekerja formal hanya 40,89 persen. Masalahnya, di tengah limpahan pekerja informal, serikat buruh belum banyak terlibat dalam pengorganisiran sektor informal.

Faktor Subjektif

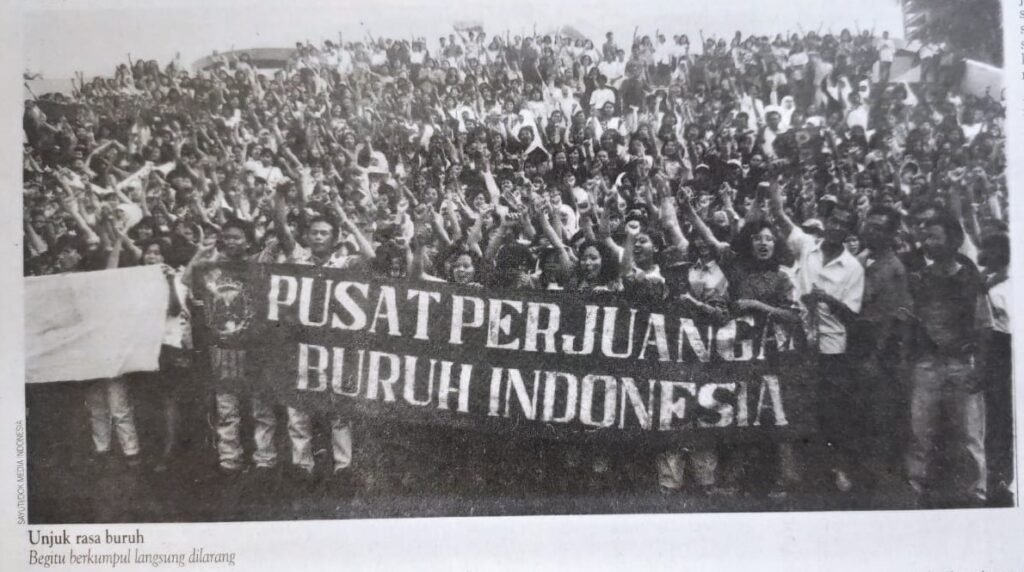

Tahun 1998, setelah runtuhnya kekuasaan Orba, tersedia ruang demokrasi. Ruang tersebut memberi kesempatan kepada masyarakat sipil, termasuk buruh, untuk mempengaruhi kebijakan politik. Buruh mendapat ruang berserikat dan memperjuangkan haknya lewat UU nomor 21 tahun 2000.

Hanya setahun setelah UU itu, jumlah serikat buruh meledak. Pada 2001, ada 61 federasi serikat buruh, 144 serikat buruh tingkat nasional, dan sekitar 11 ribu serikat buruh tingkat perusahaan yang terdaftar. Ada 11 juta buruh yang tergabung dalam serikat buruh dalam tempo itu (Sri Kusumastuti Rahayu dan Sudarno Sumarto, Smeru, 2003). Kemenaker menyebut jumlah buruh yang berserikat pada masa itu hanya 9 juta orang.

Namun, dua dekade kemudian, data menyuguhkan kenyataan yang ironis: jumlah serikat makin banyak, tetapi jumlah buruh yang berserikat justru menciut. Data Kemenaker menyebutkan, saat ini ada 21 konfederasi, 197 federasi, dan 12.346 serikat buruh, sementara total anggotanya hanya 4 juta orang.

Ini masalah pertamanya: fragmentasi gerakan buruh. Penyebabnya beragam, tetapi sebagian besar dipicu oleh problem tata-kelola organisasi, seperti perpecahan organisasi yang kerap melahirkan SP/SB baru, dan model kepemimpinan yang cenderung paternalistik dan terpersonalisasi. Persoalan lainnya adalah karakter gerakan yang spontan dan reaktif sehingga terfokus pada isu-isu sempit dan jangka pendek. Ditambah lagi, tidak ada orientasi politik bersama yang mengimani agenda politik serikat buruh.

Kedua, selain persoalan fragmentasi, gerakan buruh juga masih mengidap apa yang disebut oleh Olle Törnquist sebagai “labour puritanism”, yang membuat gerakan buruh agak berjarak dengan aktivitas politik dan hanya fokus pada isu-isu normatif.

Penyakit ini bukan hanya membuat buruh samar-samar melihat keterkaitan isu-isu politik dengan persoalan perburuhan atau gagap membaca isu-isu yang sifatnya interseksional, tetapi juga kesulitan merangkai isu-isu bersama sehingga melahirkan kesatuan aksi gerakan buruh dan aliansi lintas-sektor.

Ketiga, efek depolitisasi yang diwariskan oleh Orba belum sepenuhnya menghilang. Efek dari depolitisasi ini beragam: absennnya politik kelas, kemiskinan imajinasi politik, dan kurangnya semangat berhimpun demi memperjuangkan kepentingan bersama.

Tanpa politik kelas, buruh akan sulit melihat posisi sosialnya dalam relasi produksi, relasi sosial, maupun politik. Tanpa imajinasi politik, massa buruh sulit membayangkan dunia lain atau masa depan lebih baik selain pergulatan hidup sehari-hari.

Gerakan buruh maupun kelompok progresif belum berhasil menyelenggarakan sekolah politik massa yang terlembagakan dan berjalan reguler. Hampir tidak ada serikat buruh maupun organisasi progresif yang punya lembaga pendidikan.

Keempat, masih minimnya agenda pemberdayaan ekonomi, seperti koperasi maupun badan usaha. Selain untuk merawat basis pengorganisiran, pemberdayaan ekonomi anggota penting untuk menjaga basis pemilih dari gempuran politik uang di panggung elektoral. Penelitian Burhanuddin Muhtadi (2019) menunjukkan bahwa 33,1 persen pemilih terpapar oleh politik uang. Pada pemilu 2024, sejumlah caleg partai Buruh mengeluhkan kuatnya politik uang yang menggerus dukungan dari basis pemilih buruh.

Gerakan buruh maupun gerakan progresif perlu belajar pada Muhammadiyah, yang punya ribuan sekolah (dari SD hingga perguruan tinggi), ratusan rumah sakit dan faskes, dan ratusan lembaga keuangan mikro.

Partai Alternatif

Ketidakberhasilan gerakan buruh menghalau UU Cipta Kerja maupun kebijakan neoliberal lainnya menunjukkan bahwa perjuangan tak cukup hanya di jalanan, tetapi perlu diperluas dan diperhebat di parlemen dan kekuasaan eksekutif.

Dalam konteks itu, yang dibutuhkan bukan sekedar partai Buruh yang terlalu berorientasi sektoral, tetapi sebuah partai alternatif yang menjadi payung bagi semua sektor-sektor sosial yang terhempas oleh neoliberalisme dan sistem politik yang oligarkis. Dalam proyek alternatif itu, gerakan buruh harus menjadi motornya.

Pertama, proyek partai alternatif itu harus berbicara dan menyiapkan peta jalan industrialisasi untuk diperjuangkan dan dimenangkan dalam kebijakan ekonomi nasional. Sebab, industrialisasi adalah basis bagi tumbuh-kembangnya gerakan buruh yang kuat sekaligus basis untuk memperjuangkan kesejahteraan sosial.

Kedua, ada kebutuhan untuk mengikis efek depolitisasi warisan Orba maupun dampak merusak dari politik uang yang mewabah lewat sekolah politik massa yang terlembaga dan terkelola secara modern.

Ketiga, perlu perhatian serius pada upaya pemberdayaan ekonomi dengan menghidupkan koperasi maupun berbagai badan usaha yang dikelola oleh serikat. Pemberdayaan ekonomi ini untuk menggerakkan roda organisasi agar tetap berdikari dan merawat anggota.

Untuk mencapai pelabuhan tujuan, yaitu masyarakat adil dan makmur, kita butuh kapal besar yang bisa menampung semua sektor sosial yang menghendaki perubahan. Bukan berangkat dengan perahu kecil sendiri-sendiri di tengah amukan gelombang neoliberal dan politik oligarkis.

Artikel ini sudah pernah tayang di Kolom Kompas.com. Dimuat ulang di sini untuk tujuan edukasi politik kepada pembaca.