Wajah dunia masih muram. Awan gelap yang ditinggalkan pandemi, kemudian perang dan konflik di banyak sudut dunia, belum menghilang. Dan tiba-tiba, Presiden AS, Donald Trump melancarkan aksi destruktif baru: perang dagang.

Pada 2 April 2025, saat sebagian warga dunia baru saja merayakan hari kemenangan Idulfitri, Trump mengumumkan kebijakan tarif baru untuk semua barang yang masuk ke AS.

Yang pertama, tarif umum (universal tariffs) sebesar 10 persen kepada semua negara mulai 5 April. Kemudian yang kedua, tarif balasan (reciprocal tariffs) yang bervariasi dari 10 persen hingga 49 persen untuk 57 negara yang dianggap sebagai ”the worst offenders” akan menghadapi tarif lebih tinggi mulai 9 April.

Dalam pidatonya, Trump menyebut hari pengumuman kebijakannya, 2 April, sebagai sebagai ”liberation day” atau deklarasi independensi ekonomi. Ia berharap, kebijakan tarif itu akan “membebaskan” industri AS, sehingga bisa mengamankan pasar dalam negeri sekaligus mengurangi defisit perdagangan. Dia juga yakin, dengan kebijakan tarif itu, investor atau perusahaan asing akan memilih mendirikan pabrik dan beroperasi di AS ketimbang mengekspor barang ke sana.

Kebijakan tarif Trump ini merupakan langkah proteksionis terbesar sejak tahun 1930-an, sebuah ironi bagi negara yang selama berabad-abad mengumandangkan perdagangan bebas dan laissez faire. Surat kabar paling berpengaruh di AS, Wall Street Journal, menyebut langkah Trump sebagai “perang dagang terbodoh dalam sejarah”.

Langkah pembebasan atau malapetaka?

Kebijakan Trump terdengar populis. Retorikanya terkesan ingin melindungi kepentingan nasionalnya. Dan, tentu saja, seperti rezim populis kanan di mana saja, kebijakannya diklaim untuk kepentingan rakyat banyak.

Dengan tarif tinggi, barang impor tidak akan kompetitif di pasar AS, sehingga warganya akan beralih pada produk dalam negeri. Industri dalam negeri seperti mendapat darah baru, sehingga bisa merangkak dan bangkit lagi.

Namun, harapan dan realitas seringkali berjalan dengan arah yang berbeda. Dan, AS seharusnya belajar dari pengalaman masa lampau. Pada tahun 1930-an, demi melindungi basis industrinya, AS meluncurkan kebijakan tarif Smoot-Hawley. Saat itu, semua negara merespons sama: memasang tarif tinggi dan menegakkan tembok proteksionisme. Akibatnya, dari 1929 hingga 1934, perdagangan dunia merosot 66 persen.

AS terkena getahnya. Ibarat senjata makan tuan, kebijakan tarif Smoot-Hawley memperburuk resesi di AS dan menggiringnya lebih cepat menuju malapetaka depresi besar (great depression).

Kebijakan tarif ala Trump berpotensi mengulangi kegagalan yang sama, bahkan berpotensi lebih buruk.

Pertama, negara-negara mitra dagang AS berpotensi akan melakukan pembalasan. Uni Eropa telah menerapkan tarif balasan pada barang-barang AS senilai 26 miliar euro (sekitar USD 28,33 miliar) mulai April 2025. Sementara Tiongkok akan menerapkan tarif 34 persen terhadap semua barang impor AS. Padahal, Tiongkok adalah salah satu pasar produk pertanian AS. Tentu saja, serangan balasan Tiongkok ini akan memukul petani AS, yang sebagian mereka merupakan basis pemilih Trump.

Kanada sudah lebih dulu menerapkan tarif balasan senilai USD 21 miliar terhadap barang AS, mulai dari minuman beralkohol hingga selai kacang. Dan, ada tambahan sekitar USD 21 miliar pada produk baja dan aluminium AS.

Bayangkan, jika semua negara di dunia melakukan pembalasan yang sama, mau dijual ke mana barang-barang Amerika? Memangnya AS tak butuh pasar di luar negeri?

Kedua, kebijakan tarif ala Trump akan mengorbankan konsumen dan industri dalam negeri AS. Saat tarif dinaikkan pada produk impor, misalnya dari Tiongkok, yang membayar tarif itu bukan perusahaan atau eksportir Tiongkok, melainkan importir dan konsumen AS. Kebijakan tarif Trump akan menaikkan harga barang impor rata-rata 26 persen, angka tertinggi dalam 130 tahun terakhir.

Konsumen AS yang paling kena dan harus membayar mahal kenaikan tarif impor itu. Sebab, tidak semua kebutuhan dan barang diproduksi di AS. Negeri Paman Sam bergantung pada impor minyak mentah, produk tropis, dan barang-barang elektronik. Warga miskin AS, yang selama ini bergantung pada produk impor yang lebih murah, akan menjadi korban terparah dari kebijakan Trump.

Ketiga, ketika bea masuk membuat barang impor lebih mahal, beberapa industri mungkin diuntungkan. Masalahnya, hampir separuh impor AS adalah bahan baku atau komponen yang diperlukan sebagai input produksi.

Artinya, industri AS yang menggantungkan bahan baku maupun penolongnya dari impor akan terdampak. Biaya produksi jadi lebih mahal, harga jual produk semakin mahal atau sengaja memilih margin tipis.

Keempat, AS harus sadar diri bahwa mereka bukan lagi kekuatan tunggal dunia. Nilai perdagangan (ekspor dan impor) mereka hanya 10,35 persen dari total perdagangan dunia. Angka ini sudah menyusut jauh dari 14 persen pada 1990.

Dan, angka itu jauh di bawah kekuatan ekonomi yang lain: Uni Eropa menguasai 16 persen dan Tiongkok 12,4 persen. AS harus was-was dengan bangkitnya aliansi-aliansi baru, seperti BRICS. Untuk diketahui, BRICS menguasai hampir 20 persen perdagangan dunia.

Artinya, AS bukan lagi pemain kunci, apalagi penentu. Perannya mulai diambil alih oleh Tiongkok dan aliansi-aliansi baru. Dengan demikian, ada ruang untuk menciptakan ruang kerjasama ekonomi dan perdagangan tanpa melibatkan AS. Biarkan AS membusuk menjadi negara isolasionis seperti Korea Utara hari ini.

Dengan menyempitnya kesenjangan teknologi (technology gap) antara AS dengan negara lain, terutama Tiongkok, peluang memperoleh surplus dari perdagangan dengan negara lain menjadi semakin mengecil.

Saya kira, Trump dan tim ekonominya pasti sangat sadar dengan risiko-risiko yang bisa menjadi bumerang bagi ekonomi AS sendiri. Karena itu, saya menduga, kebijakan tarif ala Trump ini hanya politik gertakan untuk memaksa negara-negara mitra untuk duduk di meja negosiasi.

Saya juga menduga, seperti yang dibayangkan Elon Musk, pengusaha kaya yang sekarang menjadi orang kepercayaan Trump dan dipercaya memimpin Department of Government Efficiency (DOGE), AS ingin mendorong kapitalisme yang lebih ekstrem: zero tariff.

Dampaknya bagi Indonesia?

Kebijakan tarif tarif tinggi akan memicu kenaikan biaya produksi, menyusutkan perdagangan, mengganggu rantai pasok, dan berpotensi menggiring ekonomi global dalam resesi.

Indonesia perlu cemas, tetapi tak perlu jerit-kegemparan. Kontribusi ekspor terhadap PDB kita hanya 22,18 persen pada 2024. Ini sangat jauh dibandingkan dengan Vietnam (80 persen) atau Singapura (86 persen). Jika kedua negara itu tampak tergopoh-gopoh, itu sangat wajar, mengingat integrasi mereka pada ekonomi global cukup kuat dan mendalam.

Namun, itu bukan berarti kita abai atau pasif. AS adalah salah satu negara tujuan ekspor Indonesia. Dan sejak 2020 hingga 2024, neraca perdagangan Indonesia-AS selalu surplus. Pada 2024, surplusnya mencapai USD 16,08 miliar.

Yang patut diwaspadai, komoditi utama yang diekspor Indonesia ke AS sangat terkait dengan industri padat karya, terutama tekstil dan alas kaki. Kita tahu, sejak 2-3 tahun terakhir, industri tekstil mengalami penurunan signifikan: banyak pabrik yang tutup permanen dan terjadi badai PHK massal. Kasus terbaru dan masih hangat adalah kebangkrutan PT Sritex.

Negosiasi atau “kissing my ass”

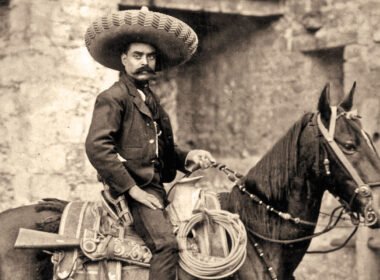

Menghadapi awan gelap yang dikirimkan Trump, Indonesia seharusnya tak perlu begitu panik. Kita bisa meminjam pendekatan yang digunakan Presiden Meksiko, Claudia Sheinbaum, yang memakai istilah politik kepala dingin.

Secara prinsip, kita sangat terbuka untuk negosiasi dengan prinsip saling menguntungkan untuk mencari titik temu terbaik. Dalam proses negosiasi itu, kepala kita tegak sebagai negara merdeka dan berdaulat. Jangan meladeni kegilaan Trump dengan mengorbankan kepentingan nasional.

Mengapa tak perlu tergesa-gesa? Sebab, politik tarif Trump dikumandangkan di tengah kerentanan negerinya. Politik tarif itu bukan hanya menggiring AS ke resesi, tetapi juga memicu krisis politik akibat stagflasi dan frustrasi akibat situasi ekonomi. Sehingga, dalam hitungan saya, politik tarif Trump hanyalah gertak sambal.

Sayang sekali, meski selalu gembar-gembor soal nasionalisme ekonomi, selalu merasa paling merah-putih, Prabowo Subianto tidak punya nyali untuk bernegosiasi dengan kepala tegak. Sebaliknya, ia justru memberikan konsesi yang sangat mahal kepada Trump: menghapus kuota impor dan mempreteli Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

Penghapusan kuota impor bisa memicu tsunami barang murah yang dapat menghantam industri lokal. Padahal, industri dalam negeri, terutama tekstil, sudah megap-megap karena diterjang oleh badai impor produk murah.

Penghapusan kuota impor, terutama untuk komoditas strategis seperti kedelai, gula, atau beras, juga mengancam produsen pangan lokal dan mengubur mimpi swasembada pangan.

Sementara perombakan TKDN akan melucuti perlindungan terhadap industri lokal maupun inovasi di dalam negeri. Kebijakan ini hanya akan mempercepat laju deindustrialisasi.

Padahal, sama halnya dengan fungsi tarif, kuota impor dan TKDN merupakan perisai untuk melindungi kepentingan ekonomi nasional, terutama sektor ekonomi yang masih rentan atau baru tumbuh.

Ini seperti tragedi bercampur ironi. Prabowo, yang selalu mengibarkan panji-panji nasionalisme patriotik, yang selalu menuduh pengkritiknya antek asing, yang memerintahkan lagu Indonesia Raya diperdengarkan di kantor-kantor BUMN dan TV nasional, ternyata bertekuk lutut di hadapan Trump.

Dan, pahitnya, Prabowo termasuk dalam daftar pemimpin dunia yang diejek oleh Trump begini: “I’m telling you, these countries are calling us up, kissing my ass.”

Akhirnya, kita mafhum, nasionalisme ala Prabowo tak berbeda dengan nasionalisme yang banyak dijual di pasar politik Indonesia: nasionalisme sebatas jargon. NKRI harga nego!

Momentum ekonomi berdikari

Mestinya, seperti Meksiko, Tiongkok, dan Kanada, Indonesia berani menghadapi kebijakan tarif Trump dengan kepala tegak.

Malahan, ini sebetulnya momentum yang sangat bagus untuk menunjukkan prinsip ekonomi berdikari. Bahwa bangsa Indonesia bisa berdiri di kaki sendiri. Bahwa nasionalisme ekonomi Indonesia tak sama dengan Trump, yang cenderung mengisolasi diri dan berorientasi sempit (american first), melainkan nasionalisme yang terbuka dan tak ragu mengambil manfaat dari globalisasi (kerjasama global yang saling menguntungkan).

Ada banyak langkah yang bisa diambil pemerintah untuk merespons kebijakan reaksioner Trump.

Pertama, memperluas mitra dagang (diversifikasi tujuan ekspor) dan mitra investasi. Ini momentum bagi Indonesia untuk menerapkan politik luar negeri bebas aktif sekaligus menegaskan kemandirian ekonomi.

Langkah Prabowo membawa Indonesia bergabung dengan BRICS sudah betul. Negara-negara ini mewakili 20 persen perdagangan dunia saat ini, lebih besar dari AS. Selain itu, Indonesia juga harusnya mulai memaksimalkan potensi ASEAN.

Kedua, saatnya memaksimalkan potensi pasar di dalam negeri dengan memperbaiki daya beli rakyat, khususnya kelas menengah dan bawah yang kecenderungannya untuk berbelanja (marginal propensity to consume) cukup tinggi.

Misalnya, selain desakan untuk memperluas lapangan kerja, sudah saatnya pemerintah untuk mempertimbangkan lebih banyak good jobs. Konsep pengupahan harus berbasis pemenuhan kebutuhan dasar pekerja (living wages) yang meliputi: pangan, sandang, air, perumahan, pendidikan, perawatan kesehatan, transportasi, dan kebutuhan pokok lainnya, termasuk tabungan untuk kebutuhan tak terduga.

Selain itu, dalam jangka pendek, bantuan langsung tunai (cash transfer), baik yang unconditional (tidak bersyarat) maupun yang conditional (bersyarat). Program ini akan meningkatkan konsumsi, yang pada gilirannya mendorong produksi dalam jangka pendek.

Ketiga, kebijakan tarif Trump, yang memicu pelemahan nilai tukar rupiah, berdampak pada kenaikan biaya produksi pada industri yang bergantung pada impor bahan baku.

Selain respons jangka pendek, seperti diversifikasi sumber bahan baku dan insentif bagi industri yang terdampak, situasi ini seharusnya menjadi momentum bagi pemerintah untuk mempercepat program hilirisasi sumber daya alam (SDA). Berbeda dengan agenda hilirisasi Joko Widodo (Jokowi) yang setengah-setengah dan tak punya arah, hilirisasi harus diarahkan untuk mendukung industrialisasi.

Hilirisasi perlu didorong agar semakin ke hilir agar tidak hanya memproduksi olahan setengah jadi, tetapi juga olahan yang bisa menjadi bahan baku untuk kebutuhan industri dalam negeri. Dalam hal ini, kebijakan hilirisasi seharusnya mengintegrasikan aktivitas pertambangan di hulu dengan kebutuhan industri di hilir. Kita perlu merancang strategi jangka panjang yang menjembatani industri hulu, antara, dan hilir.

Sayang sekali, agenda hilirisasi Prabowo masih melanjutkan model Jokowi, yang abai dengan agenda industrialisasi, isu lingkungan, manfaat ekonomi pada masyarakat lokal, dan keselamatan/kesejahteraan pekerja.

Dunia sedang berubah. Dan dalam pusaran perubahan itu, ada dua pilihan: berdiri dengan kepala tegak atau tetap menjadi jongos bagi bangsa lain.