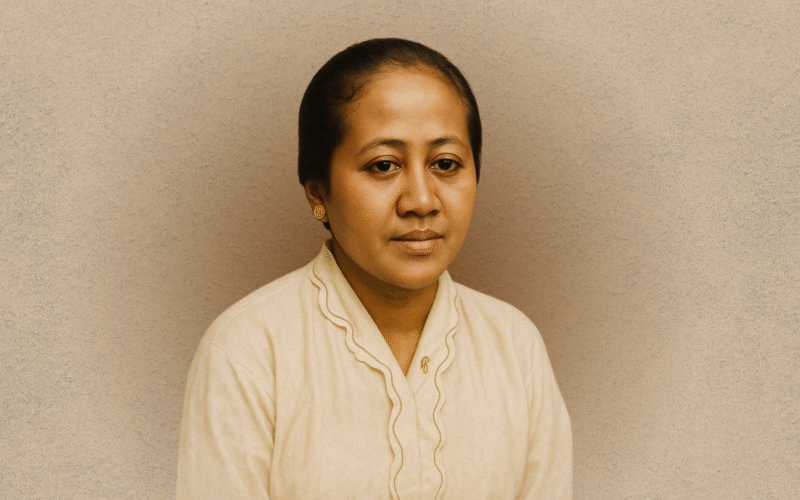

Setiap 21 April, kita merayakan Hari Kartini. Berbagai seremoni digelar, baik lembaga negara, institusi swasta, lembaga pendidikan, maupun organisasi masyarakat. Namun, dari berbagai seremoni itu, paling sering Kartini ditampilkan dengan identifikasi kebaya dan lomba memasak.

Lebih jauh, Kartini disebut sebagai tokoh emansipasi. Lalu, perempuan modern yang berhasil di bidang masing-masing ditampilkan sebagai sosok Kartini modern. Namun, yang luput di situ adalah dimensi perjuangan Kartini yang lebih luas.

Yang terjadi adalah depolitisasi warisannya. Kartini diperingati bukan sebagai penggugat sistem yang tak adil dan menindas, melainkan sebagai perempuan bangsawan Jawa dengan pakaian kebaya yang melekat dan gaya rambut disanggul.

Padahal, yang perlu dirayakan adalah api perjuangan Kartini yang melampaui isu-isu perempuan dan kesetaraan gender. Berikut empat api Kartini.

Api pertama, anti-feodalisme

Kartini lahir dalam struktur sosial yang ketat: putri seorang Bupati Jepara, Raden Mas Adipati Ario Sosroningrat. Tapi ia justru menjadi pengkritik keras sistem feodal Jawa. Ia melihat sendiri bagaimana masyarakat dibagi ke dalam kasta, dan bagaimana darah ningrat digunakan sebagai alat menindas.

“Pada pikiran saya, tak ada yang lebih gila dan lebih bodoh daripada melihat orang-orang yang membanggakan apa yang disebut keturunan bangsawan itu,” tulis Kartini dalam suratnya kepada Estella H. Zeehandelaar, 18 Agustus 1899.

Lebih dari itu, Kartini mengalami sendiri bagaimana feodalisme merampas kebebasannya sebagai perempuan. Sejak usia 12, ia dipingit. Tak boleh bersekolah, tak boleh keluar rumah, tak boleh berbicara dengan laki-laki asing. Dalam surat tertanggal 6 November 1899 kepada sahabatnya, Rosa Abendanon, ia menulis: “Saya seperti seekor burung dalam sangkar emas… ingin terbang, tetapi sayap saya terpotong.”

Kartini bukan hanya bicara soal adat, tapi juga struktur kuasa yang melanggengkan ketimpangan. Feodalisme baginya adalah musuh kemanusiaan. Ia percaya bahwa semua manusia, terlepas dari status sosialnya, pantas mendapat martabat yang sama.

Api kedua, pendidikan sebagai alat pembebasan

Kartini paham benar bahwa pendidikan adalah kunci. “Kami kaum perempuan tidak ingin dijadikan bunga hias,” tulis Kartini. “Kami ingin berpikir, ingin belajar, ingin bekerja,” lanjutnya.

Pendidikan baginya bukan hanya tentang sekolah, tapi tentang memperluas cakrawala, mengasah nalar, dan membebaskan diri dari kebodohan dan takhayul.

Kartini mengatakan, “Pendidikan adalah jalan satu-satunya untuk mengubah pola pikir mereka, yakni penanaman kesadaran bahwa saat ini mereka tertindas, tanpa pendidikan mereka akan terus dijajah dan tidak menyadari bahwa diri mereka sebenarnya terbelenggu.” (The Chronicle of Kartini, 2010:360).

Ia tak hanya memperjuangkan sekolah untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk perempuan lain. Pada 1903, bersama suaminya, ia mendirikan Sekolah Kartini di Rembang. Ia juga mendorong pengalihan beasiswa kepada tokoh muda Agus Salim, karena merasa ia “tak pantas” menerima hak istimewa itu, sementara banyak pemuda cerdas tak bisa sekolah.

Lebih dari sekadar institusi, pendidikan baginya adalah perlawanan terhadap ketundukan. Dalam surat lain, ia menyebut, “Kalau orang Jawa berpengetahuan, ia tidak akan lagi mengiyakan dan mengamini saja segala sesuatu yang ingin dikatakan atau diwajibkan oleh atasannya.” (Surat Kartini kepada Estelle H. Zeehandelaar, 12 Januari 1900).

Kini, satu abad lebih sejak berpulangnya Kartini, pendidikan di Indonesia masih jauh dari merata. Faktanya, masih ada 2,9 juta orang Indonesia yang buta huruf (BPS, 2020). Sementara 4,08 juta anak usia 7-18 tahun yang tidak bersekolah atau putus sekolah. Akses terhadap pendidikan tinggi masih sangat timpang, terutama di wilayah Timur dan pedalaman. Masih banyak Kartini-Kartini muda yang tidak pernah diberi kesempatan belajar.

Api ketiga, anti-kolonialisme

Kartini tidak menulis manifesto politik, tapi pikirannya sangat politis. Ia menolak cara berpikir kolonial yang merendahkan pribumi sebagai “liar”, “bodoh”, dan “primitif”. Dalam surat kepada Estelle H. Zeehandelaar, ia mengungkapkan kemarahannya karena Tanah Airnya disebut sebagai “tanah para kera.” Ia geram bukan hanya karena penghinaan itu, tapi karena sistem kolonial benar-benar memiskinkan dan memperbodoh rakyat.

Sejumlah orang Belanda mengumpati Hindia sebagai ‘ladang kera yang mengerikan’. “Aku naik pitam jika mendengar orang mengatakan Hindia yang miskin,” tulisnya.

Namun, ia tak larut dalam kemarahan. Ia ingin menjawab kolonialisme dengan pendidikan dan memajukan budaya rakyat Hindia. Ia percaya bahwa jika rakyat pribumi cerdas dan terorganisasi, mereka akan menuntut hak dan menolak ditindas. Ini adalah bentuk perlawanan diam-diam, tapi sangat dalam.

Kartini juga menunjukkan keberanian dengan menulis kepada para pejabat kolonial, mengkritik kebijakan yang menyengsarakan rakyat. Ia tidak pernah takut untuk menyatakan pikirannya. “Kami ingin menjadi manusia merdeka, berpikir sendiri, memutuskan sendiri,” katanya tegas.

Api keempat, tulisan sebagai senjata

Di tengah segala keterbatasan, Kartini memilih senjata yang paling tajam: pena. Ia menulis surat demi surat kepada teman-temannya di Belanda. Bukan sekadar curhat, tapi refleksi intelektual dan manifesto sosial. Surat-surat itu kemudian dikumpulkan oleh Abendanon dan diterbitkan dalam buku Door Duisternis tot Licht (Habis Gelap Terbitlah Terang) pada 1911.

Kartini menyadari kekuatan kata-kata. Dengan menulis, ia menembus batas pingitan, mengabarkan isi hati, mempengaruhi kebijakan kolonial, bahkan menginspirasi generasi setelahnya. Dalam salah satu suratnya, ia menulis: “Jika aku tidak dapat berbicara dengan dunia secara langsung, biarkan aku menulis.”

Tulisan-tulisan Kartini tidak hanya menjadi warisan sejarah, tapi juga menjadi bukti bahwa intelektualitas pribumi bisa sangat kuat—bahkan di tengah represi.

Kobarkan apinya, bukan seremoninya

Lebih dari seratus tahun setelah Kartini tiada, ketimpangan gender masih belum sirna. Dalam Global Gender Gap Report 2024, Indonesia mencapai skor 0,686 dalam kesetaraan gender, sedikit lebih tinggi dari rata-rata global sebesar 0,685. Namun, Indonesia masih berada di peringkat 100 dari 146 negara, yang menunjukkan masih adanya kesenjangan signifikan. Sementara pendidikan, yang menjadi mimpi Kartini, masih menjadi kemewahan bagi banyak anak di desa dan pinggiran kota.

Kartini bukan simbol kebaya atau upacara sekolah. Ia adalah perempuan yang melawan ketidakadilan struktural, menggugat sistem sosial yang menindas, dan memperjuangkan martabat manusia. Ia bukan hanya milik perempuan. Kartini adalah milik siapa pun yang percaya bahwa dunia harus lebih adil.

Kartini sangat suka kata-kata dari penulis yang dikaguminya, Multatuli aka Eduard Douwes Dekker: “Tugas manusia adalah menjadi manusia.” Dan, menjadi manusia berarti tak tinggal diam ketika melihat ketidakadilan.