Hari ini, 1 Juli 2025, Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menapaki usia ke-79. Sebuah usia yang nyaris setua republik ini berdiri. Di usianya kini, institusi Polri seharusnya mencapai puncak kematangan, kearifan, dan mendapatkan kepercayaan publik. Namun, ironisnya, cermin Bhayangkara di mata rakyat justru tampak semakin retak, menampilkan citra yang jauh dari harapan.

Refleksi di hari jadi Polri ini terasa getir. Apalagi publik lebih sering disuguhi berita yang mengoyak rasa keadilan. Daftar keluhan itu panjang dan terasa akrab di telinga: praktik korupsi, pungutan liar yang meresahkan di sepanjang jalan, hingga kasus kekerasan dan arogansi aparat yang memilukan.

Pembunuhan terhadap warga sipil, brutalitas saat mengawal demonstrasi, hingga kriminalisasi terhadap aktivis dan suara-suara kritis seolah menjadi noda yang sulit terhapus dari aparat negara berseragam cokelat ini. Ingatan kelam akan kasus Kanjuruhan, pembunuhan pelajar bernama Gamma di Semarang, kasus kematian janggal Afif Maulana di Padang, hingga serangan terhadap tenaga medis saat aksi demonstrasi. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mencatat 602 kasus kekerasan oleh polisi dalam setahun, termasuk 37 pembunuhan di luar hukum yang menewaskan 40 orang.

Berdasarkan survei IndexMundi, polisi Indonesia menempati peringkat pertama di Asia Tenggara dan peringkat 18 dunia sebagai institusi kepolisian terkorup. Tentu saja, ini tamparan yang sangat keras yang mendesak polisi untuk segera berbenah diri.

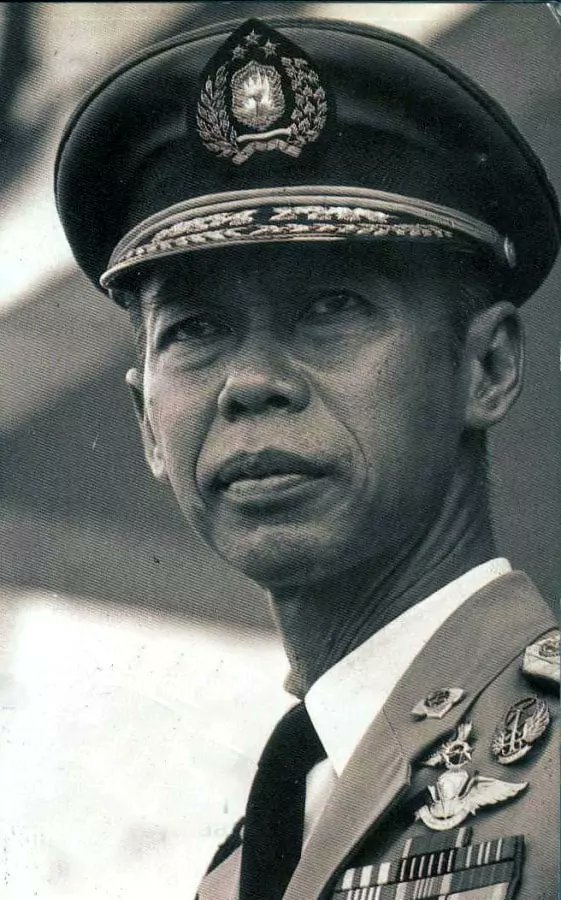

Kepercayaan menjadi barang mewah yang kian sulit diberikan. Di tengah pesimisme yang pekat inilah, kita perlu berhenti sejenak. Mundur ke belakang untuk menemukan kembali sebuah oase, sebuah kompas moral yang pernah dimiliki institusi ini. Sosok itu adalah Jenderal (Purn.) Hoegeng Iman Santoso. Namanya abadi, bukan karena pangkat atau jabatannya, melainkan karena satu hal langka yang kini dirindukan: integritas tanpa kompromi. Seperti kata Gus Dur dalam leluconnya yang terkenal, “Hanya ada tiga polisi jujur di Indonesia: polisi tidur, patung polisi, dan Hoegeng.”

Lahir di Pekalongan pada 14 Oktober 1921, Hoegeng tumbuh dalam lingkungan yang menanamkan pentingnya kejujuran. Ayahnya, seorang jaksa, menjadi teladan pertamanya. Jalan hidup membawanya menempuh pendidikan di Rechtshoogeschool (Sekolah Tinggi Hukum) di Batavia, sebelum akhirnya terpanggil untuk mengabdi di kepolisian melalui Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK).

Sejak awal, Hoegeng memegang teguh sebuah filosofi dasar yang ia jadikan pedoman. Dalam buku biografinya, “Hoegeng: Polisi Idaman dan Kenyataan”, ia berkata, “Baik menjadi orang penting, tapi lebih penting menjadi orang baik.” Prinsip inilah yang menjadi fondasinya, keyakinan bahwa karakter jauh melampaui jabatan.

Prinsip itu langsung diuji saat ia meniti karier. Ia berprinsip bahwa seorang polisi harus “mempolisikan diri dan keluarganya terlebih dahulu” sebelum menegakkan hukum pada orang lain. Kisah paling legendaris adalah saat ia baru dilantik menjadi pejabat tinggi di Jakarta.

Istrinya, Merry Hoegeng, berinisiatif membuka toko bunga kecil untuk menambah penghasilan. Hoegeng dengan lembut namun tegas memintanya untuk menutup usaha itu. Alasannya sederhana, namun menusuk kesadaran kita hari ini: “Nanti semua pejabat akan membeli bunga di toko kita karena jabatanku. Itu akan membuka celah untuk konflik kepentingan.” Ia memilih hidup pas-pasan dari gaji resminya daripada membuka pintu sekecil apa pun bagi korupsi.

Sikap anti-suapnya bukan isapan jempol. Saat bertugas di Medan, seorang pengusaha besar mencoba menyuapnya dengan menawarkan satu unit mobil mewah dan sebuah rumah. Hoegeng tidak hanya menolak mentah-mentah, ia bahkan memberikan “kuliah” singkat kepada pengusaha itu tentang pentingnya menjaga martabat.

Saat menjadi Kapolri, ia memasang papan pengumuman di meja kerjanya yang melarang siapa pun memberinya hadiah dalam bentuk apa pun. Ia sadar betul, kemewahan yang datang dari jabatan adalah racun pertama yang membunuh integritas. Ia tidak ingin terjebak dalam lingkaran utang budi yang bisa menggerogoti independensinya sebagai penegak hukum.

Pada awal 1970-an, ganja asal Aceh sedang digandrungi para pemuda Jakarta. Hoegeng awalnya tidak mengetahui bahwa ganja termasuk dalam kategori tanaman terlarang. Ia baru menyadari ganja tergolong narkotika setelah menghadiri konferensi Interpol di Eropa pada 1971.

“Saya kira marijuana hanya bumbu yang biasa dipakai orang Aceh dalam gulainya,” kata Hoegeng, dikutip dari Majalah Tempo edisi 14 Agutsus 2021: Hoegeng Bukan Dongeng.

Setelah kembali ke Indonesia, Hoegeng langsung mengambil langkah tegas dengan menyelidiki penyalahgunaan ganja. Ia mengerahkan anak buahnya ke berbagai wilayah Jakarta untuk mengidentifikasi tempat-tempat para pemuda mengisap ganja.

Hoegeng sendiri juga turun langsung ke lapangan dengan menyamar sebagai anggota komunitas hippies, yang saat itu dikenal dekat dengan penggunaan narkotika. Ia mengenakan wig panjang, kemeja bermotif bunga, dan syal di leher untuk mendukung penyamarannya.

Dalam aksi itu, Hoegeng menemukan ganja diselundupkan lewat tukang rokok. Ia bahkan berbaur dengan pemuda-pemuda, berpura-pura ikut mengisap rokok linting dan tampak teler.

Dari penyamarannya, ia menemukan bahwa sebagian pemuda menggunakan ganja untuk pelarian dari masalah pribadi, sementara sebagian lain hanya ikut-ikutan. Ia juga mencatat bahwa para pengguna berasal dari berbagai latar belakang, termasuk dari keluarga broken home maupun keluarga terpandang.

Dalam salah satu penggerebekannya, Hoegeng bahkan menemukan anak seorang menteri sedang mengisap ganja. Ia pun menangkap dan melaporkan langsung kepada sang menteri, namun tidak langsung menahan anak itu. Ia hanya memperingatkan dengan tegas bahwa jika tidak ada perubahan perilaku, maka tindakan hukum akan diambil.

Puncak ujian integritasnya tiba pada kasus pemerkosaan “Sum Kuning” di Yogyakarta pada tahun 1970. Sumarijem, seorang penjual telur yang sederhana, menjadi korban pemerkosaan brutal oleh sekelompok pemuda. Namun, penyelidikan kasus ini berjalan lambat dan penuh rekayasa karena pelakunya diduga kuat adalah anak-anak para pejabat teras. Melihat keadilan diinjak-injak, Hoegeng turun tangan. Ia membentuk Tim Pemeriksa Khusus untuk mengusut kasus ini secara tuntas, tanpa pandang bulu. Kegigihannya ini membuat Istana gerah.

Tekanan politik memuncak, dan akhirnya ia harus membayar mahal prinsipnya. Sebelum kasus itu terungkap sepenuhnya, jabatannya sebagai Kapolri dicopot oleh Presiden Soeharto pada tahun 1971. Ia “di-Hoegeng-kan”—istilah yang kemudian populer untuk menggambarkan penyingkiran pejabat jujur yang mengganggu zona nyaman kekuasaan.

Lalu, apa relevansi Hoegeng untuk Polri hari ini?

Kisah Hoegeng adalah tamparan sekaligus harapan. Ia adalah bukti hidup bahwa menjadi polisi jujur dan berintegritas di Indonesia bukanlah sebuah utopia. Itu pernah ada, pernah nyata. Warisannya bukanlah sekadar nostalgia, melainkan sebuah standar, sebuah tolok ukur yang harus terus kita tagih kepada institusi Polri.

Di usianya yang ke-79, Polri tidak kekurangan sumber daya, teknologi, atau personel. Yang paling dibutuhkan institusi ini adalah “spirit Hoegeng”: keberanian untuk mempolisikan diri sendiri, kesederhanaan untuk menolak godaan materi, dan keteguhan untuk membela kebenaran meski harus menanggung risiko.

Semoga di hari jadinya, Polri tidak hanya merayakan seremonial, tetapi juga merefleksikan kembali jiwanya yang hilang, yang pernah terwujud dalam sosok sederhana dari Pekalongan itu. Sebab, kepercayaan publik tidak akan bisa dibeli, ia hanya bisa diraih kembali dengan keteladanan. Keteladanan seorang Hoegeng.