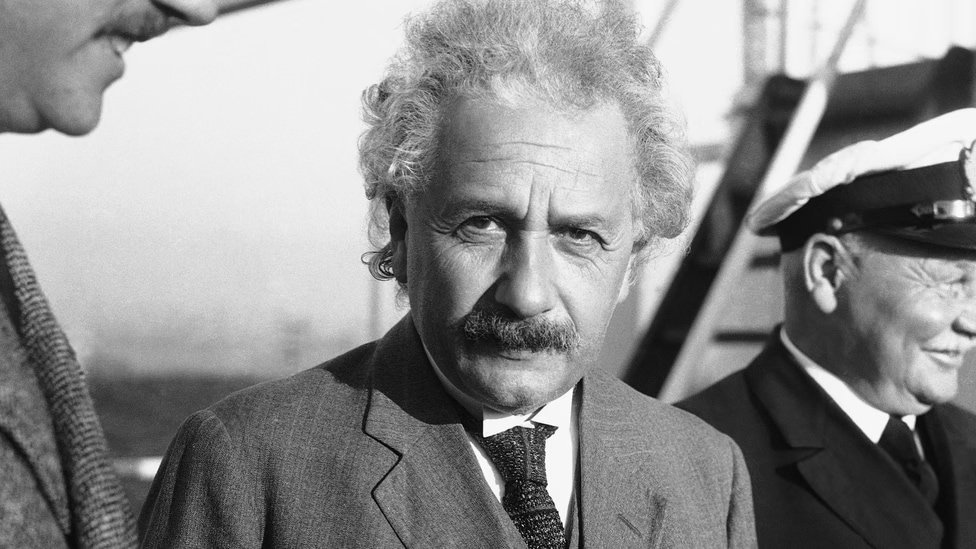

Kita mengenal Albert Einstein sebagai fisikawan jenius dan otak di balik teori relativitas yang mengubah wajah dunia. Di balik gaya rambutnya yang tampak acak-acakan, ia tak hanya memiliki otak paling cerdas, tetapi juga pendirian politik yang selalu tegak lurus dengan kemanusiaan dan demokrasi.

Einstein bukan hanya ikon fisika abad ke-20. Bukan sekadar terkenal sebagai peraih Nobel Fisika pada 1921. Ia juga simbol intelektual yang bersuara lantang melawan penindasan—terutama fasisme, dalam segala bentuk dan bungkusnya.

Di zamannya, ketika banyak ilmuwan memilih diam atau bersembunyi di balik laboratorium, Einstein justru memilih tampil ke depan. Dia menolak tunduk pada kekuasaan tirani, bahkan ketika itu mengancam nyawanya sendiri. Ia tidak hanya bicara soal atom dan foton, tapi juga bicara soal keadilan, kemanusiaan, dan ancaman totalitarianisme. Dan, Einstein tidak segan-segan menyebut fasisme sebagai “penyakit”, baik di Jerman, Amerika Serikat, maupun di Israel yang baru berdiri.

Dari Berlin ke Princeton: Lari dari fasisme

Einstein adalah saksi hidup naiknya fasisme di Eropa. Ia melihat langsung bagaimana Jerman berubah dari negeri pemikir menjadi negeri pemburu.

Ketika Hitler naik ke tampuk kekuasaan pada 1933, Einstein, seorang Yahudi dan sosialis, menjadi target. Rumahnya digeledah, barang-barangnya dihancurkan, bahkan ia dituduh pengkhianat bangsa. Tak butuh waktu lama, Einstein memilih kabur ke Amerika. Tapi dari pelariannya bukan berarti ia tutup mulut. Justru dari tanah asing, ia bersuara lebih keras.

Dalam surat, pidato, dan artikelnya, Einstein terus-menerus mengingatkan dunia tentang bahaya fasisme sebagai ideologi yang menindas, menyeragamkan, dan menghapus kebebasan berpikir. Baginya, fasisme bukan cuma Hitler dan Mussolini. Fasisme adalah ketika negara memaksakan kebenarannya sendiri, ketika minoritas dibungkam, dan ketika nasionalisme dibungkus sebagai kebenaran mutlak.

Ironisnya, kekhawatiran Einstein tentang fasisme justru kembali menghantuinya di tanah yang seharusnya jadi rumah aman bagi korban holocaust: Israel.

Einstein dan Israel

Yang menarik—dan juga bikin banyak orang tak nyaman—adalah posisi Einstein terhadap Israel. Sebagai Yahudi yang menyaksikan holocaust, ia tentu mendukung ide pembentukan negara Yahudi sebagai tempat aman. Tapi, sejak awal, ia menolak bentuk zionisme yang eksklusif, kolonial, dan rasialis. Baginya, Israel seharusnya jadi rumah bagi perdamaian dan koeksistensi, bukan alat penindasan terhadap rakyat Palestina.

Pada 4 Desember 1948, hanya beberapa bulan setelah berdirinya negara Israel, Einstein bersama Hannah Arendt dan 26 intelektual Yahudi lainnya menulis surat terbuka di The New York Times. Isinya? Peringatan tegas terhadap naiknya partai sayap kanan Herut yang dipimpin Menachem Begin—mantan komandan Irgun, kelompok milisi zionis bersenjata yang terlibat dalam pembantaian Deir Yassin.

Mereka menyebut Begin dan Herut sebagai gerakan “mirip dengan Nazi dan fasis dalam filosofi, struktur, dan metode.” Bukan hiperbola. Dalam surat itu dijelaskan bagaimana Begin mengandalkan teror untuk menakut-nakuti lawan politik, mengadopsi mistik nasionalisme, dan menyebarkan gagasan superioritas etnis Yahudi.

Einstein, yang saat itu bahkan ditawari jadi presiden Israel, menolak mentah-mentah. Ia tak mau jadi simbol negara yang menurutnya sedang bergeser ke jalan gelap yang dulu pernah menghancurkan Eropa.

“Saya sangat terganggu oleh arah yang diambil zionisme,” katanya. “Sebuah negara Yahudi yang didirikan atas dasar penindasan, tidak akan membawa perdamaian,” lanjutnya.

Kini, puluhan tahun setelah surat itu dikirim, kita bisa melihat bahwa kekhawatiran Einstein bukan paranoia. Ia adalah nubuat. Kebijakan apartheid, pendudukan militer, pengusiran paksa, hingga genosida diam-diam di Gaza—semuanya adalah bentuk fasisme yang dulu ditakutkan Einstein.

Kutuk penyalahgunaan agama

Einstein bukan tipe yang hanya mengomel dari kejauhan. Ia aktif dalam gerakan anti-fasis, mendukung gerakan hak sipil, dan bersahabat dekat dengan Paul Robeson serta W.E.B. Du Bois. Ia menolak berbicara di forum akademik yang diskriminatif, menolak pengaruh militer di kampus, dan terang-terangan menyebut Amerika Serikat juga rentan terhadap fasisme, terutama karena rasisme sistemiknya.

Ia bersuara lantang soal diskriminasi rasial di AS, menyebut segregasi di negeri itu sebagai bentuk barbarisme. Dia bahkan pernah jadi anggota NAACP (asosiasi pembela hak-hak warga kulit hitam Amerika).

Ia mendukung boikot terhadap pemerintahan apartheid dan mengutuk penyalahgunaan agama untuk kepentingan politik. Bagi Einstein, agama tanpa nilai kemanusiaan adalah fanatisme, dan sains tanpa etika adalah bahaya.

Menariknya, meski Einstein dikenal sebagai ilmuwan yang ikut mendorong riset bom atom—dengan suratnya ke Roosevelt yang membuka jalan ke Proyek Manhattan—namun ia kemudian sangat menyesali keterlibatannya. Ia menghabiskan tahun-tahun terakhirnya menyerukan perlucutan senjata nuklir dan kerja sama global.

“Dunia tak akan dihancurkan oleh mereka yang berbuat jahat,” katanya. “Tapi oleh mereka yang melihat dan tidak berbuat apa-apa,” sebutnya lagi.

Einstein bukan dewa. Ia juga bikin salah. Tapi yang membedakan Einstein dengan banyak intelektual lainnya adalah keberaniannya untuk bicara dan mengoreksi diri. Ia tak tunduk pada negara, tak patuh pada dogma, dan tak pernah jual diri demi jabatan atau popularitas.

Suara Einstein masih menggema

Hari ini, ketika fasisme merangkak bangkit kembali dalam bentuk populisme chauvinis dan rasis, maka suara Einstein makin relevan. Ia adalah pengingat bahwa ilmuwan bukan hanya pemikir di menara gading. Mereka juga punya tanggung jawab moral: melawan tirani, berpihak pada yang tertindas, dan tak pernah berkompromi dengan kejahatan.

Einstein pernah berkata: “Masalah besar yang kita hadapi tak bisa diselesaikan dengan cara berpikir yang sama seperti saat masalah itu diciptakan.” Dan mungkin, untuk zaman seperti sekarang, kita perlu cara berpikir Einsteinian: cerdas, merdeka, dan tanpa takut menyebut fasisme sebagai fasisme—meski datang dari negeri yang mengklaim dirinya demokratis.

Fasisme hari ini mungkin datang dengan wajah baru: dengan dasi, jabatan resmi, menang lewat pemilu, membangun partai massa, dan pidato tentang “rakyat kecil”. Namun, Einstein, andai masih hidup, pasti akan mencium baunya dari jauh, dan menyalakan alarm keras-keras. Juga, mungkin, sekali lagi, ia akan menulis surat yang tidak menyenangkan bagi mereka yang berkuasa.