Pendidikan merupakan fondasi utama dalam pembangunan manusia dan transformasi sosial-ekonomi. Di Indonesia, ketimpangan pendidikan masih menjadi tantangan struktural, terutama di wilayah Indonesia timur seperti Papua dan daerah pemekaran barunya.

Program Sekolah Rakyat (SR) yang diluncurkan Presiden Prabowo Subianto pada 2024 merupakan respons strategis terhadap kebutuhan mendesak atas akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.

Model pendidikan berasrama yang diusung SR mengingatkan pada sistem Volkschool era kolonial Belanda, namun dengan orientasi yang lebih inklusif dan berkeadilan sosial.

Ketimpangan pendidikan di Papua

Menurut data Badan Pusat Statistik (2024), angka partisipasi sekolah (APS), angka partisipasi kasar (APK), dan angka partisipasi murni (APM) di wilayah Papua dan sekitarnya masih jauh di bawah rata-rata nasional. Rata-rata lama sekolah (RLS) di Papua Pegunungan hanya mencapai 6,17 tahun, sementara di Papua Selatan 8,99 tahun, dan Papua Barat Daya 8,39 tahun. Ketimpangan ini diperparah oleh keterbatasan infrastruktur, rendahnya kualitas guru, serta minimnya akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi (TIK).

Artikel ini bertujuan untuk mengevaluasi kesiapan dan tantangan implementasi program SR di Papua dan wilayah pemekaran baru, serta memberikan rekomendasi berbasis data untuk optimalisasi program secara berkelanjutan.

Penelitian dalam artikel ini dilakukan menggunakan pendekatan mixed-methods dengan dominasi kualitatif. Data kuantitatif diperoleh dari publikasi resmi Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Sosial, dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) tahun 2024. Sedangkan data kualitatif diperoleh melalui studi literatur, analisis kebijakan, dan pendapat para pemangku kepentingan di sektor pendidikan dan sosial. Analisis dilakukan dengan menggunakan kerangka evaluasi kebijakan publik berbasis model logical framework yang mencakup input, proses, output, outcome, dan impact. Evaluasi juga mempertimbangkan prinsip-prinsip keberlanjutan, inklusivitas, dan keadilan sosial sebagaimana diamanatkan dalam Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya target 4.1 dan 4.c.

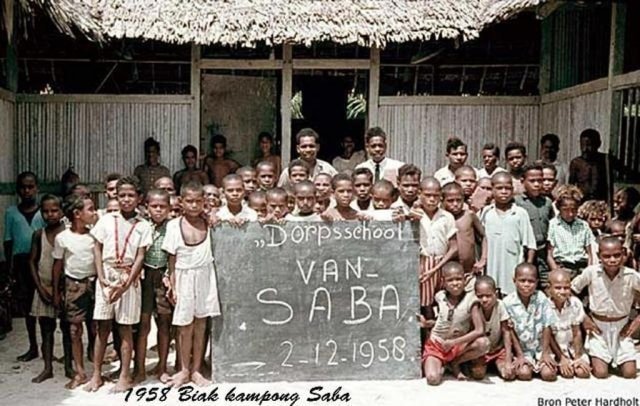

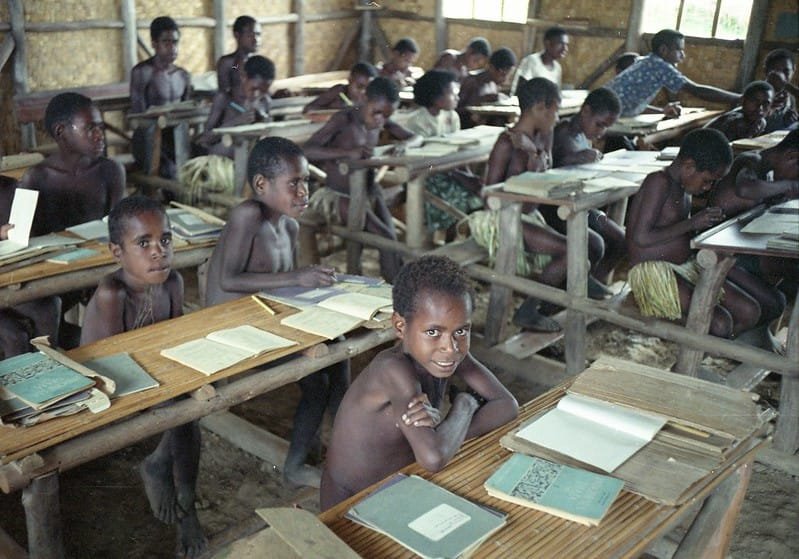

Volkschool vs Sekolah Rakyat modern

Volkschool atau Sekolah Rakyat yang diperkenalkan oleh pemerintah kolonial Belanda pada awal abad ke-20 merupakan bentuk pendidikan dasar tiga tahun untuk anak-anak pribumi. Tujuan utamanya adalah mencetak tenaga kerja terampil yang dapat mendukung sistem ekonomi kolonial (Gouda, 1995). Kurikulum terbatas pada baca, tulis, hitung (calistung) dan pelatihan kerja dasar. Meskipun memberikan akses awal terhadap pendidikan, sistem ini bersifat diskriminatif dan eksklusif.

Berbeda dengan pendahulunya, Sekolah Rakyat versi modern yang diinisiasi Presiden Prabowo mengusung konsep pendidikan berasrama gratis dan komprehensif, dengan tujuan memutus rantai kemiskinan struktural. Program ini dirancang untuk menampung 20.000 siswa pada tahap awal di 100 sekolah rintisan, dan berkembang menjadi 100 sekolah permanen dengan kapasitas 1.000 siswa per sekolah. Setiap sekolah dilengkapi dengan fasilitas asrama, ruang belajar, laboratorium, dan layanan kesehatan.

Data Pendidikan di Papua

Berdasarkan data dari Susenas Maret 2024, indikator pendidikan di enam provinsi Papua menunjukkan variasi yang signifikan. Berikut ringkasan data untuk setiap provinsi:

- Provinsi Papua: RLS 10,70 tahun; AMH 96,72 persen; APS (13-15 tahun) 78,30 persen; APK (SMA/SMK) 62,45 persen; Akses internet 56,96 persen.

- Provinsi Papua Tengah: RLS 6,17 tahun; AMH 85,20 persen; APS 64,10 persen; APK 48,30 persen; Akses internet 37,17 persen.

- Provinsi Papua Barat: RLS 7,86 tahun; AMH 92,30 persen; APS 82,40 persen; APK 65,10 persen; Akses internet 61,70 persen.

- Provinsi Papua Barat Daya: RLS 8,39 tahun; AMH 93,80 persen; APS 83,20 persen; APK 67,40 persen; Akses internet 63,10 persen.

- Provinsi Papua Selatan: RLS 8,99 tahun; AMH 94,21 persen; APS 80,10 persen; APK 60,30 persen; Akses internet 47,41 persen.

- Provinsi Papua Pegunungan: RLS 6,17 tahun; AMH 70,37 persen; APS 50,00 persen; APK 35,38 persen; Akses internet 7,21 persen.

Data ini mengindikasikan bahwa Papua Pegunungan dan Papua Tengah merupakan wilayah dengan capaian pendidikan terendah, baik dari sisi RLS, AMH, maupun akses teknologi, yang menekankan perlunya pendekatan afirmatif dan kontekstual dalam implementasi SR.

Tantangan implementasi Sekolah Rakyat

Kondisi fisik sekolah di Papua Pegunungan sangat memprihatinkan, dengan hampir 50 persen ruang kelas dalam kondisi rusak ringan hingga berat. Hanya 31,86 persen SD memiliki perpustakaan, dan lebih dari 70 persen tidak memiliki toilet siswa (BPS, 2024). Di sisi lain, Papua Selatan menunjukkan progres positif dengan 92,78 persen guru telah memenuhi kualifikasi akademik minimal S1/D4.

Partisipasi sekolah perempuan cenderung lebih tinggi di semua kelompok umur, kecuali pada usia 13-15 tahun dan 16-18 tahun, di mana tekanan sosial dan pernikahan dini menjadi faktor penghambat (UNICEF, 2023). Ketimpangan juga terlihat antara daerah perkotaan dan pedesaan, serta antara kelompok ekonomi atas dan bawah. Di Papua Selatan, partisipasi PAUD anak dari rumah tangga kaya mencapai 29,15 persen, sementara dari rumah tangga miskin hanya 12,33 persen.

Pemerintah telah menyiapkan 100 sekolah rintisan dengan progres pembangunan 80-92 persen. Namun, tantangan utama terletak pada rekrutmen dan pelatihan 3.000 guru dan 4.000 tenaga kependidikan yang harus memahami konteks lokal, budaya, dan bahasa daerah. Selain itu, sistem pendidikan berasrama memerlukan pendekatan holistik yang mencakup nutrisi, kesehatan mental, dan penguatan karakter.

Model pendidikan berasrama terbukti efektif dalam meningkatkan retensi dan prestasi akademik siswa di daerah tertinggal (Christensen, 2011). Namun, keberhasilan implementasi sangat bergantung pada adaptasi terhadap konteks lokal. Di Papua, faktor budaya, bahasa lokal, dan akses geografis harus menjadi pertimbangan utama dalam desain kurikulum dan manajemen sekolah. Model pendidikan kontekstual, seperti yang disarankan oleh Covey (2004), Dale Carnegie (1936), dan Peter Drucker (1999), harus dipertimbangkan.

Teori pembangunan berbasis pendidikan Amartya Sen (1999) juga relevan dalam konteks ini. Studi-studi lain, seperti Angrist et al. (2013) dan Banerjee dan Duflo (2011), mendukung potensi keberhasilan program serupa di tempat lain.

Program Sekolah Rakyat merupakan inisiatif strategis yang memiliki potensi besar dalam mengatasi ketimpangan pendidikan di wilayah tertinggal seperti Papua dan daerah pemekaran baru. Namun, keberhasilan program ini sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur, kualitas guru, serta pendekatan afirmatif yang kontekstual dan berbasis komunitas. Pemerintah perlu memastikan sinergi lintas sektor, penguatan kapasitas lokal, dan monitoring berkelanjutan agar program ini tidak hanya menjadi proyek jangka pendek, tetapi transformasi sistemik dalam pendidikan nasional.

Membangun Papua dengan hati atau politik?

Sekolah Rakyat (SR) di Papua, program ambisius yang diluncurkan oleh pemerintah, menawarkan janji besar: mengatasi kesenjangan pendidikan yang menganga di wilayah ini. Namun, bagi orang Papua, SR bukanlah sekadar program pendidikan; ia adalah medan pertarungan ideologi, pertarungan antara janji emansipasi dan realitas neo-kolonialisme.

Pertama, kritik terhadap “Volkschool” modern. SR, dengan model asramanya yang mengingatkan pada Volkschool era kolonial Belanda, menimbulkan kecurigaan. Apakah ini sekadar pengulangan sejarah, di mana pendidikan digunakan sebagai alat untuk menciptakan tenaga kerja yang patuh dan tunduk pada kekuasaan pusat? Apakah SR, dengan segala janjinya, akan benar-benar memberdayakan masyarakat Papua atau hanya memperkuat hegemoni Jakarta? Kebebasan dan otonomi Papua dalam menentukan arah pendidikannya sendiri harus dipertanyakan. Program ini harus dikaji secara kritis, bukan hanya dari segi infrastruktur dan kurikulum, tetapi juga dari perspektif dekolonisasi dan kedaulatan rakyat Papua.

Kedua, kesiapan infrastruktur dan sumber daya manusia. Meskipun angka-angka statistik menunjukkan potensi, kenyataannya di lapangan jauh lebih kompleks. Kualitas guru, akses teknologi, dan kondisi infrastruktur yang memprihatinkan di banyak wilayah Papua menimbulkan keraguan akan efektivitas SR. Rekrutmen dan pelatihan guru yang memahami konteks lokal, termasuk budaya dan bahasa daerah, merupakan tantangan besar. Apakah pemerintah benar-benar berkomitmen untuk mengatasi kendala ini, atau SR hanya akan menjadi proyek simbolis yang gagal mencapai tujuannya? Perlu ada transparansi dan akuntabilitas yang tinggi dalam pengelolaan program ini.

Ketiga, membangun dengan hati atau politik? Di sinilah letak dilema utama. SR dapat menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat Papua, memberdayakan mereka melalui pendidikan. Namun, jika program ini hanya didorong oleh kepentingan politik semata, tanpa memperhatikan kebutuhan dan aspirasi masyarakat Papua, maka ia akan gagal. Pendidikan yang sejati harus berangkat dari hati, memahami konteks sosial-budaya yang unik di Papua, dan memberdayakan masyarakat untuk menentukan nasib mereka sendiri. Apakah SR akan menjadi program yang menghidupi semangat kemerdekaan dan keadilan sosial, atau hanya menjadi alat politik untuk menundukkan dan mengendalikan?

Kesimpulan

Membangun Papua dengan hati atau politis? Pertanyaan ini menjadi inti dari proyek dan program Sekolah Rakyat. Program ini memiliki potensi besar, namun harus diimplementasikan dengan hati-hati, transparan, dan mengutamakan kepentingan dan aspirasi masyarakat Papua. Hanya dengan demikian, SR dapat menjadi katalisator perubahan sejati, bukan sekadar proyek pembangunan yang gagal. Kemerdekaan Papua harus diprioritaskan, bukan hanya kemerdekaan ekonomi, tetapi juga kemerdekaan berpikir dan bertindak.